Friends

FRAC Dunkerque

FRAC Dunkerque построен в каких-то старых зданиях кораблестроительного завода. Как следствие — из него прекрасный вид. Моя квартирка где-то там вот, в «пляжном» квартале, куда ведёт пешеходная дорожка.

( Read more... )

comments

comments

( Read more... )

Categories: Friends

2026/02/14

Ну что, фавны, нимфы, дриады, наяды и прочие лукперкалии, с Днем Святого Валентина всех причастных?

PS: А я тем временем создал аккаунт своему старинному другу ChatGPT чтобы он тоже радовал нас своими комментами в этом дневничке на сайте. Для этого мне даже пришлось вычистить какого-то самозванца, занимавшего этот ник. Впрочем, как знать, может он тоже был таким же настоящим JS-скриптом для публикации мнений от ChatGPT? В любом случае, прошу больше ChatGPT не цитировать — он и так уже с нами, и если что захочет сказать, сам и скажет, я попросил его в промпте пользоваться максимальной свободой и вообще творить, что пожелает. Не знаю, что из этого выйдет, но считаю что время такое, когда люди и роботы должны быть представлены толерантно. Роботов тоже на всякий случай поздравляю с днем Валентина.

Categories: Friends

Georges-Olivier Châteaureynaud, «Jeune vieillard assis sur une pierre en bois»

Полочка 022/120, книга Georges-Olivier Châteaureynaud, «Jeune vieillard assis sur une pierre en bois». Такое захотелось прочитать хотя бы ради названия (="Молодой старик, сидящий на деревянном камне«). Это сборник рассказов. Стиль вначале показался очень лёгким, воздушным, захватывающим: он увидел её, в груди полетели бабочки, она улыбнулась, и всё заверте... Но в итоге каждый из рассказов оборачивается каким-то вязким кошмаром, практически как во сне (есть прекрасное французское слово «onirique»). Мне понравилось!

Полочка 022/120, книга Georges-Olivier Châteaureynaud, «Jeune vieillard assis sur une pierre en bois». Такое захотелось прочитать хотя бы ради названия (="Молодой старик, сидящий на деревянном камне«). Это сборник рассказов. Стиль вначале показался очень лёгким, воздушным, захватывающим: он увидел её, в груди полетели бабочки, она улыбнулась, и всё заверте... Но в итоге каждый из рассказов оборачивается каким-то вязким кошмаром, практически как во сне (есть прекрасное французское слово «onirique»). Мне понравилось!Просто вот для иллюстрации. Один из рассказов начинается со сцены в операционной: мужику удаляют опухоль в мозгу. Всё прошло хорошо, он проснулся, опухоль вырезали. Но вместе с ней пропало ощущение «себя». Он помнит все эти вещи, он знает, что это его вещи, но он не ощущает их своими. Он помнит эту женщину и этих детей, и даже помнит, как он их любил — но как бы со стороны, как если бы в кино увидел. Это одна их моих любимых тем: кто мы такие? кто я такой? и на каких соплях всё это держится?

Или другой рассказ. Мужик развёлся с женой, ушёл из дома с пустыми руками, буквально взяв пару книг. Рассказ начинается лет через 10, он уже встретил девушку, они уже решили жить вместе. Начать новую жизнь, причём вот буквально: продали свои квартиры, свои машины, теперь у них не будет никакой связи с прошлым, у них будет только одно общее будущее. Она уехала куда-то в командировку, вернётся послезавтра, а сегодня и завтра будут привозить их новую мебель в их новую квартиру. И тут мужик случайно видит на распродаже свою мебель 10-летней давности. Свои книги — разве только вот тех двух не хватает, но они-то как раз до сих пор с ним. Свои галстуки. Её лифчики. Их тарелки. В каком-то бреду (вот здесь хорошо виден переход от лёгкости к вязкости) он покупает всё оптом, привозит в дом и в ужасе ждёт, когда ему привезут ещё и новую кровать, стиралку и что они там ещё с его новой заказали. Кошмар какой-то :-)

Язык очень простой, но при этом куча культурных отсылок. Обычно мне такое не нравится (я только недавно писал про Гётца), но здесь уровень попроще, и мне почему-то было забавно копаться каждый раз, когда я видел незнакомое слово или не понимал контекста. Наверное, в этом и весь смысл всего этого: дать возможность читателю узнавать что-то новое, не заставляя его чувствовать себя полным чайником. Быть на грани.

Узнал выражение «boire à la régalade» — это даже не просто «из горла», это из горла, не поднося его ко рту. То есть, чтобы струя била прямо в рот.

И слово «chose» не как существительное, а как прилагательное: je la trouvai chose. Alain Rey пишет, что этот смысл является прямым продолжением обычного смысла («вещь», «штука»), который отсылает к чему-то неопределённому, расплывчатому. Выражение «être tout chose» обозначает неопределённую болезнь, слабость, плохое самочувствие.

А ещё слово «ganache», у которого я знал только шоколадный смысл, а в Larousse он оказался лишь четвёртым. Первый смысл: часть лошадиной челюсти (камон! серьёзно?), второй: тупой человек (этот смысл был в книге), третий: то же самое, но в виде театрального амплуа (я не понимаю, зачем разделять эти два смысла), и, наконец, та самая шоколадка.

Задумался, что читать рассказы сложно в частности потому же, почему так легко смотреть сериалы. В сериале ты один раз въехал в героев и их вселенную, и дальше тупо смотришь свою жвачку. Она закончилась — и ты страдаешь, чего бы ещё посмотреть? И снова надо привыкать к новым героям, разбираться в их отношениях, вникать в особенности автора. С рассказами ты попадаешь в это же положение каждые 20-30 страниц. Ну а поскольку один из смыслов моего проекта «полочка» — это вернуться на давешний уровень лёгкости чтения, то мне это даже полезно.

А ещё, чётко видно, как за этот год прокачались мои умения. Я понимаю, что глупо хвастаться уровнем, который даже не дотягивает до того, который у меня был в первом классе. Но сначала телевизор / сериалы подкосили моё чтение, потом ковид, ну и самый сильный удар — это, конечно, война. Когда я осознал, что у меня не получается сконцентрироваться на книге, чтобы получать от неё удовольствие, мне стало конкретно страшно.

Почитал про автора. Он, оказывается, получил Гонкуровскую премию за свои рассказы (другой сборник).

И Википедия тоже использует слово «onirique» для характеристики его творчества :-)

Categories: Friends

Терриконы и BnB на севере Франции

Итак, я приехал в Lens чуть раньше запланированного, поэтому успел в Лувр прямо в первый день. Вечером заселился в снятую квартиру. Вроде всё нормально, но каких-то мелочей не хватает. Нет мыла, например. И мусорки нет, тем более мусорных пакетов. Есть фильтры для кофе, но нет самого кофе. Ни сахара. Чай есть только «чёрный со вкусом ягод». В какой-то момент я увидел, что нет даже туалетной бумаги. Об этом решил написать хозяину — тот ответил в духе «накосячили уборщики, я сам не в городе, ничем не могу помочь, магазин за углом». Ну ок, сходил в магазин за туалетной бумагой.

При этом активно думаю, чем занять следующий день. В планах у меня было устроить пробежку по терриконам. Они давно меня привлекали, чисто визуально. Оказалось, что они записаны в списке достояния человечества Юнеско (вместе с ещё парой сотен артефактов угольной промышленности севера Франции). Высота от основания — 146 метров, то есть найдётся, где по ним побегать. Но что делать дальше? Я посмотрел другие музеи. В самом Ленсе больше ничего, вокруг города есть несколько музеев траншей Первой мировой войны, но погода (мелкий моросящий дождь уже неделю) явно не располагала — аутентично, но я пас.

Пошёл бегать, заодно разобрался со своей первой электрической зарядкой. Терриконы выглядели вот так (множественное число не случайно, на фотографии их два):

( Read more... )

comments

comments

При этом активно думаю, чем занять следующий день. В планах у меня было устроить пробежку по терриконам. Они давно меня привлекали, чисто визуально. Оказалось, что они записаны в списке достояния человечества Юнеско (вместе с ещё парой сотен артефактов угольной промышленности севера Франции). Высота от основания — 146 метров, то есть найдётся, где по ним побегать. Но что делать дальше? Я посмотрел другие музеи. В самом Ленсе больше ничего, вокруг города есть несколько музеев траншей Первой мировой войны, но погода (мелкий моросящий дождь уже неделю) явно не располагала — аутентично, но я пас.

Пошёл бегать, заодно разобрался со своей первой электрической зарядкой. Терриконы выглядели вот так (множественное число не случайно, на фотографии их два):

( Read more... )

Categories: Friends

Adrien Goetz, «Intrigue à Brégançon»

Заказал себе на новый год книгу Гёца про музеи, заодно взял в библиотеке очередной том расследований Пенелопы. На этот раз действие происходит в Брегансоне — летней резиденции французских президентов.

Заказал себе на новый год книгу Гёца про музеи, заодно взял в библиотеке очередной том расследований Пенелопы. На этот раз действие происходит в Брегансоне — летней резиденции французских президентов.Книга симпатичная, хоть я серию и читаю уже по инерции: после замечательных первых томов читать приятно, но сами по себе, наверное, последующие тома интереса представляют существенно меньше. У автора довольно узнаваемый стиль: очень высокая концентрация каких-то фактов, которые лучше знать, чтобы получать удовольствие. Какие-то из них традиционно объясняются в конце книги (там что-то вроде библиографии и объяснения, что из описанного было на самом деле, а что придумал автор), а какие-то считаются просто присутствующими в культурном багаже читателя. Когда ты узнаёшь — приятно, когда даже не замечаешь — наверное, просто не понимаешь шутки. Когда же ты видишь, что здесь явно что-то есть, но тебе непонятно даже в каком направлении искать — это фрустрирует. Чтобы примерно понимать, упоминается rue d’Ulm, подразумевается École normale supérieure — это я понимаю, потому что это достаточно распространённая метонимия. В другом месте упоминается style Anne-Aymone — слава богу, имя редкое, можно найти, что так звали жену Жискара (для совсем далёких от здешних реалий: был такой французский президент). Достаточно забавно герой задумывается о наличии подводной охраны около президентской резиденции. По-французски это называется homme-grenouille = дословно «человек-лягушка». Ну да, тут же говорит он сам себе, почти как у Людовика XIV в фонтане, только наоборот. Действительно, один из самых известных фонтанов Версаля украшен лягушками, это отсылка к «Метаморфозам» Овидия, где боги за неподчинение превратили людей в лягушек. Людовик XIV поместил эту историю на фонтан в напоминание о том, что власть может карать непослушных. Таким образом действительно, у Людовика были совсем не те же люди-лягушки, что подразумеваются у Макрона. Ну вот и так далее.

Красивая игра слов по поводу Брегансона: ici les brigands sont (граффити после какой-то явно антиправительственной манифестации).

И в очередной раз матюкался на художника обложки. Я помню, как в детстве увидел афишу «Дня сурка» с будильником, совершенно непохожим на тот, что был в фильме. Я похихикал над тупыми донецкими художниками, которые явно рисовали (в те времена афиши реально рисовали, копировальные аппараты были дороже художника) по пересказу фильма, даже не видя его. Потом увидел, что на самом деле наши художники перерисовали официальную афишу — вопрос, почему оригинальные художники не видели фильм, остаётся открытым. Так и здесь: на обложке книги нарисованы открытки с адресом «Брегансон, президенту». На открытках марки. В книге при этом прямым текстом написано, что для писем президенту марки можно не клеить. Впрочем, конкретно эту обложку, такое ощущение, рисовал уже ИИ, потому что и марки с Эйфелевой башней, и печать в виде Эйфелевой башни. Видимо, промт был «открытки французскому президенту».

Categories: Friends

2026/02/11 - Сервера и вебтелефон

Так, исследования показали, что блокируются именно сервера Хецнера.

В связи с этим проблем две. Одна проблема — это доступность сайта lleo.me. Но это не самая срочная проблемы, я вообще не уверен, что люди без ВПН — моя аудитория.

Вторая проблема более актуальная: нужна надежная телефонная Веб-звонилка для связи с друзьями и родственниками внутри России и через границу. Сразу скажу: готовые решения НЕ ИНТЕРЕСУЮТ хотя бы по той причине, что мне это не интересно. Считаю, что если я готов тратить своё время, то на изучение технологий и наполнение собственного портфолио, а не на развитие пользовательских навыков по чужим софтам и интерфейсам, от которых будешь зависеть.

Свой проект веб-звонилки у меня есть: https://lleo.me/tele Эта демка на удивление хорошо работала пока был доступен lleo.me, именно ее я хочу развивать и дальше — добавлять сервисы месседжинга, добавлять свое современное шифрование в WebRTC поверх стандартного, обдумываю девайсы приземления и т.п. Как обычно, мне не интересно тратить время на создание решения в 1 экземпляре для себя лично, а хотелось бы сделать сервис и далее открытым, чтобы им могли легко пользоваться люди, в том числе пожилые, у которых только браузер и лапки. Цель: чтобы условная девочка Маша из Москвы могла каждое утро продолжать созваниваться с мамой из Воронежа, просто прислав ей однажды веб-ссылку. А для тех, у кого не лапки, будет также инструкция по самостоятельной настройке такого же собственного сервиса на своих серверах.

В связи с этим мне сейчас нужен простой и слабенький сервер для сервисов TURN (число пользователей не предполагается большим) и демона сигналинга. Дисковое пространство практически нулевое, трафики и нагрузки небольшие, по расходу памяти у меня все оптимизировано. Сервер должен быть иностранным (и без российских владельцев), но из тех, что Россия пока еще не баннит. Но с учётом, что завтра может забанить и его, и придется быстро переехать ещё куда-то. И должен быть бесплатным или копеечным, денег у меня сейчас нет. Посоветуйте?

Categories: Friends

Галерея времени в Louvre-Lens

Удивительно, но я ни разу не писал в журнале про эту часть Лувра-Ленс. Покопался в фотографиях: мы были там с Анютой в 2017 году (временная выставка «Месопотамия», ну и постоянная коллекция в Галерее времени — я ничего здесь не показал), и в 2019 году (я написал о временной выставке про Гомера, а про Галерею времени опять промолчал). Удивительно, потому что мне идея очень понравилась: они сделали огромный зал без внутренних стен. Вдоль длинной стены нарисовали шкалу времени (очевидно, нелинейную, чётко видно, как ускоряется время нашей цивилизации), а вдоль короткой — что-то вроде географической привязки. Египет напротив Египта и т.д. И нет никакого «предлагаемого маршрута», ты ходишь, как тебе удобно. Так вот, эту красоту в итоге убрали. Шкалу времени оставили, а географическую привязку убрали, и экспонаты расставили так, чтобы чётко виден был порядок, в котором их предполагается рассматривать. У меня в фотографиях наблюдается очевидный перекос в сторону Египта / Месопотамии, но там была и Япония (не из Лувра, музей Гиме проставился) и из Америки.

( Read more... )

comments

comments

( Read more... )

Categories: Friends

Большая Советская Википедия на примере Катынского расстрела

В Le Monde статья о самом старом политическом заключённом России, Дмитриеве из Мемориала. В основном биография, я зацепился за тему переписывания истории российскими властями. В какой-то момент журналист упоминает Катынь, которую советские и российские власти успели признать, но которую начисто отрицают нынешние российские власти. Мне стало интересно, как вопрос Катыни подали в фейковой российской копии Википедии. Спойлер: феерически.

( Read more... )

comments

comments

( Read more... )

Categories: Friends

2026/02/09_1 - Домены третьего уровня

Ситуация прежняя: домен lleo.me и (что мне особенно обидно) binoniq.net недоступен в РФ, и, видимо, теперь навсегда. Но не потому, что в РФ есть какие-то претензии ко мне лично или к lleo и binoniq, а просто потому, что я использую DNS CloudFlare, а его теперь баннят. Выхода из этой ситуации я, честно говоря, не вижу. А именно:

1. Менять сервис DNS на какой-то другой не буду. Мне это и технически сложно (слишком много уже завязано на сервисах CloudFlare за полтора дестилетия), а главное — не вижу смысла: даже если проделать кучу работы по переезду и смене архитектуры, это временная мера. Даже если будет российский DNS, рано или поздно в России начнут баннить не только иностранные DNS, но и иностранных хостеров (у меня, кажется, сайты на Хецнере в Германии у друга Саши живут), а в будущем не исключаю варианта, что будут отключены вообще любые домены, которые не .ru и не .рф или не в белом списке. Слишком быстро прогрессирует корейская болезнь, чтобы начинать бежать впереди паровоза, только набирающего ход, и надеяться, что сегодня ты от него убежал.

2. Переносить хостинг в РФ или дублировать — тем более не буду. По многим причинам, не зависящим даже от меня.

3. Брать новые домены lleo.ru и binoniq.ru уж тем более не буду, они у меня уже были, и не для того я когда-то от них отказался. А скорее именно для этого случая и отказался.

Вывод, увы, неутешительный: друзья, привыкаем к тому, что lleo.me и binoniq.net будут недоступны без VPN. Других вариантов я просто не вижу.

Что можно сделать?

а) Завести «мусорные» домены — третьего уровня и невразумительного написания a1fe6b.xxxxx.ru, и на них разместить в России (да хоть на домашнем хостинге) статические или проксируемые странички не самого сайта, но каких-то мелких его проектов, которым жизненно важен доступ из РФ. Например, телефонная звонилка или серверок, куда коннектятся чипы ESP Умного дома. Но делать это с учетом, что условный xxxxx.ru тоже завтра может стать недоступен, и сайтик переедет на other123.yyyyy.ru

б) В будущем, если будет совсем много лишнего времени, я попробую переписать движок, чтобы с сайта грузилась только крошечная статика, а все данные шли по вебсокету через проксирование с заграничным сервером, и тогда можно будет делать «мусорные зеркала» и для самого сайта. Но разумеется, основная точка входа останется lleo.me и никакое «геоперенаправление» здесь невозможно чисто технически.

Поэтому для начала вопрос: порекомендуйте бесплатный сервис, где я могу завести мусорный домен третьего уровня на каком-то сайте.ru и переадресовать его на свой IP? Или дайте мне на своем, если не жалко.

Categories: Friends

2026/02/09 - Гайки

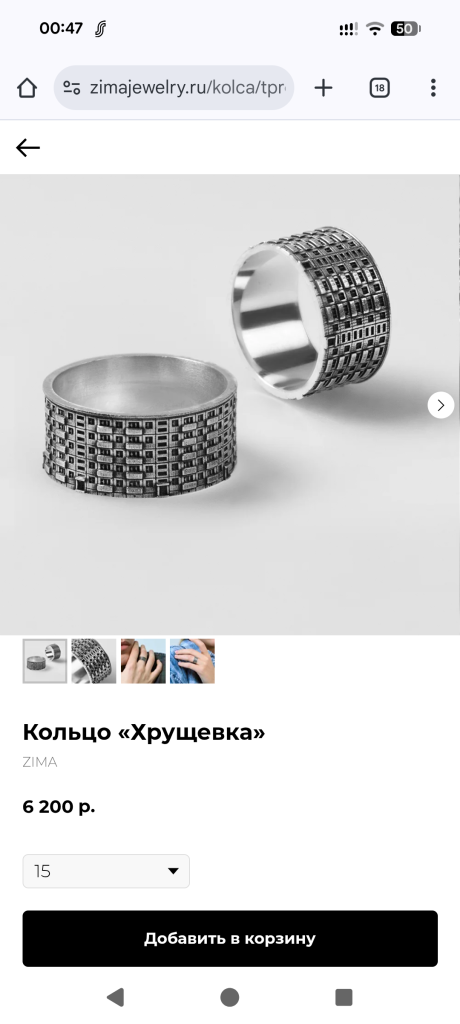

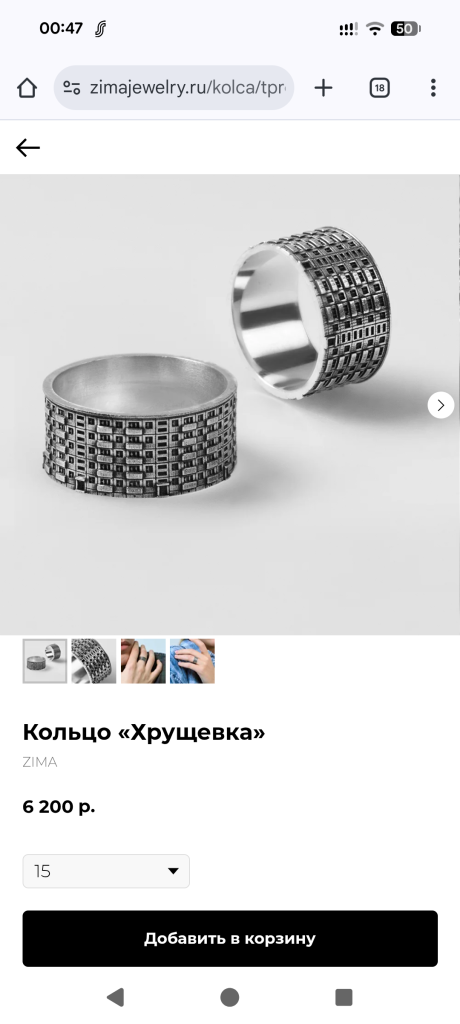

Друг звонил, жаловался, что конструирует испытательный гидравлический стенд, но не может нигде найти для него очень важную гайку модели 1" NPT на 1/2" BSPP (строго так). Тридцать восемь минут обсуждали гайку, обменивались ее фотками.

Потом оказалось, что он ее давно нашел за 13 фунтов, но это дорого, и непонятно, как с доставкой, а хочется ему за 2 евро, ну 5. Если кто видел такую гайку дешевле 13 фунтов, помогите человеку построить гидростенд.

Но речь не об этом. Разговоры о гайках нейросети поняли по-своему. И отныне поисковики мне показывают только такую рекламу:

Потом оказалось, что он ее давно нашел за 13 фунтов, но это дорого, и непонятно, как с доставкой, а хочется ему за 2 евро, ну 5. Если кто видел такую гайку дешевле 13 фунтов, помогите человеку построить гидростенд.

Но речь не об этом. Разговоры о гайках нейросети поняли по-своему. И отныне поисковики мне показывают только такую рекламу:

Потом оказалось, что он ее давно нашел за 13 фунтов, но это дорого, и непонятно, как с доставкой, а хочется ему за 2 евро, ну 5. Если кто видел такую гайку дешевле 13 фунтов, помогите человеку построить гидростенд.

Но речь не об этом. Разговоры о гайках нейросети поняли по-своему. И отныне поисковики мне показывают только такую рекламу:

Потом оказалось, что он ее давно нашел за 13 фунтов, но это дорого, и непонятно, как с доставкой, а хочется ему за 2 евро, ну 5. Если кто видел такую гайку дешевле 13 фунтов, помогите человеку построить гидростенд.

Но речь не об этом. Разговоры о гайках нейросети поняли по-своему. И отныне поисковики мне показывают только такую рекламу:

Categories: Friends

Готика в Louvre-Lens

На Рождество Анюта с Натаном поехали кататься на лыжах, я закосил. 2 года назад я порвал себе связки. Мне и до этого было страшно кататься на лыжах, а уж после я просто зарёкся. В прошлом году съездил с ними, сидел в домике, готовил обед, отжигал по вечерам. А в этом году решил устроить себе «холостяцкую» поездку по северу Франции. Мы регулярно «проезжаем мимо», но это слишком близко, чтобы устраивать там полноценный отпуск, и слишком далеко, чтобы за один день сгонять туда-обратно, посмотреть выставку в музее. Опять же, надо было поэкспериментировать с электрической машиной. Короче, план был такой: отвожу своих на вокзал (поезд в Альпы), сам смотрю парижский музей Пуанкаре (математика). Потом еду в Lens, там 2 дня на Лувр и терриконы. Потом еду в Dunkerque, там 2 дня на FRAC и морской музей. Потом на обратном пути заезжаю во FRAC Amiens.

Всё пошло не так с самого начала. Пока ехал на вокзал, проклял Париж и идиотов, которые как я ездят туда на машине. Никакой парижский музей меня уже не интересовал (как-нибудьв другой раз съезжу, общественным транспортом), поехал сразу в Lens. В итоге приехал не вечером, а к обеду, таким образом сразу успел в Лувр. Там была выставка про готику (я про неё читал в журнале Лувра). Привлёкший моё внимание готический бульдозер (Wim Delvoye, 2009) выставляли прямо в холле музея. В табличке отметили несколько осей, по которым можно поговорить про это произведение искусства: новое — старое, духовное — материальное, крепкое — хрупкое, подвижное — неподвижное.

( Read more... )

comments

comments

Всё пошло не так с самого начала. Пока ехал на вокзал, проклял Париж и идиотов, которые как я ездят туда на машине. Никакой парижский музей меня уже не интересовал (как-нибудьв другой раз съезжу, общественным транспортом), поехал сразу в Lens. В итоге приехал не вечером, а к обеду, таким образом сразу успел в Лувр. Там была выставка про готику (я про неё читал в журнале Лувра). Привлёкший моё внимание готический бульдозер (Wim Delvoye, 2009) выставляли прямо в холле музея. В табличке отметили несколько осей, по которым можно поговорить про это произведение искусства: новое — старое, духовное — материальное, крепкое — хрупкое, подвижное — неподвижное.

( Read more... )

Categories: Friends

2026/02/06 - Сергей вознесся в апогей и Пелагею встретил

Вопрос знатокам от телезрителя из Петербурга. Корректор журнала спас автора сказки от уголовной статьи о запрете пропаганды ЛГБТ, вычеркнув всего одну букву. Назовите эту букву. Но не вслух, не при свидетелях и при выключенной колонке Алиса.

Categories: Friends

Новый клиент

Кето выкатил <a href="https://catpad.dreamwidth.org/520338.html">новый клиент</a>.Проверка HTML картинки:<img src="https://media.artabsolument.com/image/place/big/BNF.jpg" /><hr /><lj-cut>Тестирую <i>другие</i> таги, например <lj user="green-fr">.</lj-cut>

comments

comments

Categories: Friends

1995 : история BNF

В осеннем лагере (октябрь 2025) темой был 1995 год. У нас дома есть две книги «Хронология Франции» и «Хронология мира» — основные новости каждого года. Я посмотрел, в 1995 году построили новое здание BNF (государственная библиотека Франции), решил про него рассказать. Заодно и самому разобраться — я в библиотеку время от времени хожу на выставки, но от самого здания впечатление достаточно ужасное. В этой ситуации можно продолжать ворчать «всё через жопу, не могли нормально построить!», а можно попытаться понять, в чём фишка. Взял в библиотеке 3 книжки про BNF — две оказались про 500-летнюю историю библиотеки, а третья (François Stasse, «La Véritable histoire de la Grande Bibliothèque») — то, что надо: история проекта нового здания, с описанием всех факапов и их причин. Автор несколько лет был директором BNF. Я подготовил для лагеря презентацию минут на 10, ниже — её конспект.

1. Идея. Оказалось, что BNF — это название новой библиотеки. До постройки государственная библиотека Франции называлась BN (Bibliothèque Nationale), до этого, конечно же, BR (Royale). В 1988 году затеяли проект нового здания, было несколько названий со словом «новая», но, к счастью, они не прижились (все помнят, как расшифровывается Windows NT?), осталось BNF.

В чём смысл нового здания? Старого тупо не хватало. Там был читальный зал всего на 360 мест, и каждое утро в библиотеку выстраивалась очередь, якобы вокруг всего квартала. Учитывая специфику государственной библиотеки, это были не заядлые читатели типа меня, и даже не студенты, а учёные, исследователи. Как бы несерьёзно заставлять их часами стоять в очереди.

2. Проект. Во Франции есть мода на «президентские проекты», когда президент лично вкладывается в какую-то фараоническую стройку. Обычно результат потом называют именем этого президента. Помпиду построил Центр Помпиду. Ширак — музей примитивного искусства (официальное название: Musée du quai Branly — Jacques Chirac) и подложил свинью Саркози, построив музей иммиграции (в итоге музей открывал Олланд). Саркози попытался сделать свой музей — Истории Франции, но проект не взлетел. Олланд был «обычным президентом». Макрон открыл Музей французского языка и пытается перестроить Лувр. Ну так вот, а Миттеран сделал предыдущую перестройку Лувра (пирамида и пр.) а также построил новое здание BNF, которое первоначально называлось географически (по названию улицы: le site Tolbiac), ну а сейчас — в честь президента, le site François-Mitterrand de la BnF.

Архитектура очень оригинальная: Александрийская библиотека с садами Семирамиды. Здания библиотеки практически не видно: вот эти 4 башни-книги — это где-то четверть всего объёма, основная масса в «фундаменте». В центре этого блока — сад с соснами, практически cloître средневекового аббатства.

Вот этот сад критиковали больше всего. Потому что исторически библиотеки строили максимально ближе к кубу. Для того, чтобы минимизировать расстояние между читателем и книгой. Здесь же помещения нерационально разнесены в пространстве. В проекте была предусмотрена (и реализована) система автоматической перевозки документов (TAD): электрические поезда перевозят чемоданчики с книгами. Это покрывает примерно 80% всех заказов — остальные либо слишком хрупкие, либо неформатные, и их носят ручками библиотекари.

Но самое главное объяснение такой «странной» архитектуры — это идея электронной библиотеки. Авторы проекта (я не про архитектурный проект, а про проект новой библиотеки) ещё в 1980-х увидели грядущую технологическую революцию. Они предложили превратить старую библиотеку в музей, оставив там старые документы. В новое здание перевезти только книги после 1945. Ну и сделать нормой работу с текстом перед экраном, а не перед оригиналом. Большая часть бюджета новой библиотеки — это оцифровка книг. Для того, чтобы примерно понимать, насколько это был революционный проект — даже электронный каталог библиотеки казался тогда каким-то недосягаемым чудом, никто не верил, что можно отказаться от карточек.

( Read more... )

comments

comments

1. Идея. Оказалось, что BNF — это название новой библиотеки. До постройки государственная библиотека Франции называлась BN (Bibliothèque Nationale), до этого, конечно же, BR (Royale). В 1988 году затеяли проект нового здания, было несколько названий со словом «новая», но, к счастью, они не прижились (все помнят, как расшифровывается Windows NT?), осталось BNF.

В чём смысл нового здания? Старого тупо не хватало. Там был читальный зал всего на 360 мест, и каждое утро в библиотеку выстраивалась очередь, якобы вокруг всего квартала. Учитывая специфику государственной библиотеки, это были не заядлые читатели типа меня, и даже не студенты, а учёные, исследователи. Как бы несерьёзно заставлять их часами стоять в очереди.

2. Проект. Во Франции есть мода на «президентские проекты», когда президент лично вкладывается в какую-то фараоническую стройку. Обычно результат потом называют именем этого президента. Помпиду построил Центр Помпиду. Ширак — музей примитивного искусства (официальное название: Musée du quai Branly — Jacques Chirac) и подложил свинью Саркози, построив музей иммиграции (в итоге музей открывал Олланд). Саркози попытался сделать свой музей — Истории Франции, но проект не взлетел. Олланд был «обычным президентом». Макрон открыл Музей французского языка и пытается перестроить Лувр. Ну так вот, а Миттеран сделал предыдущую перестройку Лувра (пирамида и пр.) а также построил новое здание BNF, которое первоначально называлось географически (по названию улицы: le site Tolbiac), ну а сейчас — в честь президента, le site François-Mitterrand de la BnF.

Архитектура очень оригинальная: Александрийская библиотека с садами Семирамиды. Здания библиотеки практически не видно: вот эти 4 башни-книги — это где-то четверть всего объёма, основная масса в «фундаменте». В центре этого блока — сад с соснами, практически cloître средневекового аббатства.

Вот этот сад критиковали больше всего. Потому что исторически библиотеки строили максимально ближе к кубу. Для того, чтобы минимизировать расстояние между читателем и книгой. Здесь же помещения нерационально разнесены в пространстве. В проекте была предусмотрена (и реализована) система автоматической перевозки документов (TAD): электрические поезда перевозят чемоданчики с книгами. Это покрывает примерно 80% всех заказов — остальные либо слишком хрупкие, либо неформатные, и их носят ручками библиотекари.

Но самое главное объяснение такой «странной» архитектуры — это идея электронной библиотеки. Авторы проекта (я не про архитектурный проект, а про проект новой библиотеки) ещё в 1980-х увидели грядущую технологическую революцию. Они предложили превратить старую библиотеку в музей, оставив там старые документы. В новое здание перевезти только книги после 1945. Ну и сделать нормой работу с текстом перед экраном, а не перед оригиналом. Большая часть бюджета новой библиотеки — это оцифровка книг. Для того, чтобы примерно понимать, насколько это был революционный проект — даже электронный каталог библиотеки казался тогда каким-то недосягаемым чудом, никто не верил, что можно отказаться от карточек.

( Read more... )

Categories: Friends

2026/02/05 - 18

Счастье — это когда у тебя есть самый лучший в мире любимый сын, и удивительно, что ему вдруг сегодня уже 18. Стас, будь счастлив! Люблю, обнимаю!

Categories: Friends

Похожа ли Джорджа Мелони на ангела?

Статья в Le Monde о том, как в Риме реставрировали фрески в одной из церквей. И после реставрации лицо одного из ангелов (по другой версии — аллегории победы) стало похоже на лицо Джорджи Мелони.

Журналисты обратились за комментариями к реставратору (уточняют, что это художник-любитель, ему 83 года, он в прошлом неофашист). Реставратор морозится: сходства не признаёт, но и не отрицает. И говорит, что он просто подвёл старое изображение, потому что оно сильно пострадало после недавнего протекания крыши.

Журналисты нашли картинку того, как выглядела фреска до реставрации. Насколько нынешняя версия похожа на Джорджу Мелони, лично мне, с моей неспособностью различать лица, судить сложно. Но на предыдущую версию она точно не похожа.

Мелони опубликовала фотографию фрески в своём Инстаграме с подписью «я определённо не похожа на ангела» (зачёт за чувство юмора!). На что журналисты Le Monde парируют: но ангел-то на неё похож! И предлагают дать фреске название в духе Магритта: «это не Председатель Совета министров Италии».

К счастью в этот момент вмешалась Церковь. Римский викарий, кардинал Бальдассаре Рейна уже заявил о недопустимости использования священных изображений в политических целях. Фреску вскоре перерисуют.

Вот эта история с любительской реставрацией, за которой никто не следит, напоминает «Мать Уистлера» из «Мистера Бина». Или даже «Пушистого Иисуса» под Сарагосой. Но там художники-любители бесспорно ухудшали оригинал. Здесь же видно, что Рим — столица мира. Даже любитель там рисует лучше Паррасия с Зевксисом!

comments

comments

Журналисты обратились за комментариями к реставратору (уточняют, что это художник-любитель, ему 83 года, он в прошлом неофашист). Реставратор морозится: сходства не признаёт, но и не отрицает. И говорит, что он просто подвёл старое изображение, потому что оно сильно пострадало после недавнего протекания крыши.

Журналисты нашли картинку того, как выглядела фреска до реставрации. Насколько нынешняя версия похожа на Джорджу Мелони, лично мне, с моей неспособностью различать лица, судить сложно. Но на предыдущую версию она точно не похожа.

Мелони опубликовала фотографию фрески в своём Инстаграме с подписью «я определённо не похожа на ангела» (зачёт за чувство юмора!). На что журналисты Le Monde парируют: но ангел-то на неё похож! И предлагают дать фреске название в духе Магритта: «это не Председатель Совета министров Италии».

К счастью в этот момент вмешалась Церковь. Римский викарий, кардинал Бальдассаре Рейна уже заявил о недопустимости использования священных изображений в политических целях. Фреску вскоре перерисуют.

Вот эта история с любительской реставрацией, за которой никто не следит, напоминает «Мать Уистлера» из «Мистера Бина». Или даже «Пушистого Иисуса» под Сарагосой. Но там художники-любители бесспорно ухудшали оригинал. Здесь же видно, что Рим — столица мира. Даже любитель там рисует лучше Паррасия с Зевксисом!

Categories: Friends

Metz

Короткая поездка, произведшая на меня достаточно сильное впечатление. В первую очередь из-за двух выставок в Pompidou-Metz, конечно. В декабре снова ехали с Анютой в Германию, по пути решили остановиться в Меце, чтобы она тоже смогла получить это удовольствие. Приехали вечером, заселились в гостиницу, сидим в ресторане, едим шукрут, пьём пиво, думаем о том, как нам будет хорошо уже прямо вот завтра, во вторник... Стоп! Во Франции же по вторникам музеи закрыты! В ужасе проверяю расписание — действительно, облажались. Очень обидно было.

Несколько фотографий города из моего приезда в ноябре 2025. Табличка с названием улицы, но название не читается. Я был уверен, что ruelle des Barreaux — оказалась ruelle des Bordeaux. Множественное число от bordel — на этой улице были бордели.

( Read more... )

comments

comments

Несколько фотографий города из моего приезда в ноябре 2025. Табличка с названием улицы, но название не читается. Я был уверен, что ruelle des Barreaux — оказалась ruelle des Bordeaux. Множественное число от bordel — на этой улице были бордели.

( Read more... )

Categories: Friends

Ken Grimwood, «Replay»

У меня раз в несколько лет возникает желание найти то ли книгу, то ли фильм из моего детства, с путешественником во времени, застрявшем в прошлом. Ну, типа он улетел, там у него сломалась машина, и он не может вернуться назад. Из будущего есть возможность вылетать за ним, но надо знать, в какое время он улетел. И для этого путешественник подаёт сигналы своим будущим партнёрам, публикуя в газетах откровенно анахроничные объявления. Такие, что в его время не вызывают никаких ненужных ассоциаций — но бросаются в глаза современному читателю. Типа рекламы какого-то продукта под названием «Манхэттен» и с логотипом в виде ядерного гриба. В газете XIX века. Видимо, такого фильма / книги не существует, я его сам додумал. Потому что я полжизни был уверен, что это третья часть «Назад в будущее», потом пересмотрел и понял, что нет, не оно. Спрашивал у друзей. Спрашивал у Google. Теперь вот спросил у ChatGPT — он сказал, что ему такой сюжет ничего не напоминает, но вот список рекомендованной литературы книг, где такой ход теоретически был бы уместен. И среди прочего упомянул «Replay».

У меня раз в несколько лет возникает желание найти то ли книгу, то ли фильм из моего детства, с путешественником во времени, застрявшем в прошлом. Ну, типа он улетел, там у него сломалась машина, и он не может вернуться назад. Из будущего есть возможность вылетать за ним, но надо знать, в какое время он улетел. И для этого путешественник подаёт сигналы своим будущим партнёрам, публикуя в газетах откровенно анахроничные объявления. Такие, что в его время не вызывают никаких ненужных ассоциаций — но бросаются в глаза современному читателю. Типа рекламы какого-то продукта под названием «Манхэттен» и с логотипом в виде ядерного гриба. В газете XIX века. Видимо, такого фильма / книги не существует, я его сам додумал. Потому что я полжизни был уверен, что это третья часть «Назад в будущее», потом пересмотрел и понял, что нет, не оно. Спрашивал у друзей. Спрашивал у Google. Теперь вот спросил у ChatGPT — он сказал, что ему такой сюжет ничего не напоминает, но вот список рекомендованной литературы книг, где такой ход теоретически был бы уместен. И среди прочего упомянул «Replay».Книгу я прочитал, оказалась не она, но да, там практически есть путешествия во времени: главный герой застревает во временной петле как герой «Дня сурка». Только не на день, а на 25 лет. Нормальная жизнь, потом инфаркт, а вместо смерти возвращение в молодость, со всем опытом и памятью. Первая мысль: я помню результаты каких-то скачек, и уж точно знаю, во что нужно инвестировать. Потом попытка изменить ход истории: я знаю имя Ли Харви Освальда. Потом встреча с такой же как он «зациклившейся» — эмоционально это очень похоже на «Горца» из нашего детства, когда герой вроде как объективно и счастлив, но настолько одинок, что эта невозможность раскрыться кому-то родному съедает всё объективное счастье. Найти коллегу по несчастью — бесценно. Вместе с этой девушкой они пытаются найти других зациклившихся, и это действительно напоминает тот эпизод, что я искал: они публикуют в газетах объявления, понятные только людям, знакомым с будущим. Кстати, аналогичный эпизод был в фильме «Yesterday», когда в параллельной вселенной, где нет The Beatles, герой поёт их песни, и к нему на концерт приходят зрители с игрушечной подводной лодкой жёлтого цвета — они явно в курсе. Но нет, это не всё равно не та книга, что я искал.

Книга классная, качественная фантастика. Автор очень красиво вывернулся из этого, казалось бы, предполагаемого сюжетом бессмертия: с каждой итерацией герой возвращается в свою жизнь чуть позже, а умирает в то же самое время. То есть времени у него существенно больше, чем у нас с вами, но оно всё равно конечно. Более того, предсказуемо. Плюс, куча каких-то красивых деталей: что будет, если пытаться рассказывать об этом эффекте окружающим? Каково это, вернуться в молодость и найти свою подругу — а она ещё не вернулась и не узнаёт тебя?

У меня не было ощущения, что это какая-то известная книга. Но когда я начал рассказывать о ней на работе, мой коллега (Ф.) тут же: «это ты про „Replay“ говоришь?». Да, это не абы какой коллега, он из отдела самый читающий. Но всё равно, мало ли книг такого уровня? Ф. рассказал, что тоже любит книги про путешествия во времени, а конкретно этот роман когда-то стоял на полочке рекомендаций продавцов FNAC, там он его и нашёл.

А у меня история тоже классная. В какой-то момент я задумался, откуда эта книга взялась у меня в списке? Проверил заметки «советы друзей» — ничего. Открываю Google, набираю имя автора — ссылка фиолетовая, т.е. я уже читал его биографию в Википедии. Смотрю, когда я её читал. Открываю историю навигации за тот день. Вижу там свой диалог с ChatGPT, с которого я начал этот пост. В интересное, всё-таки, время мы живём! :-)

Возвращаясь к книге / фильму. Теперь мне кажется, что это мог бы быть Jasper Fforde. Надо перечитать, давно уже собираюсь!

Почитал про автора. Он не очень популярный. И это самая известная его книга.

Categories: Friends

2026/02/03 - Поделитесь новой методичкой

2014: Россия ни при чем, наших там нет. Это сам народ Украины и Донбасса борется со своим фашистским Киевским режимом.

2022: Украинцы собирались напасть первыми. Россия была вынуждена принять меры и атаковать в 5 утра чужую страну для защиты русскоязычного населения и восстановления статуса русского языка.

2023: Россия наносит удары только по военным объектам. Статья о распространении фейков ждёт каждого, кто лжет, будто Россия бомбит гражданские объекты. Если с больницами, школами и электростанциями что-то случается, это сделали сами украинцы чтобы обвинить нас.

2026:

Я наверно что-то пропустил, и есть какая-то последняя методичка, которая объясняет, почему Россия хвалится в СМИ, что прицельно уничтожает энергетику больших городов в чужой стране в морозы, оставляя без тепла и света миллионы гражданских русскоязычных (в том числе) жителей, которых ещё недавно хотела защитить от зверств некого фашистского режима? Это внуки героев, переживших блокаду Ленинграда, придумали бомбить электростанции крупных городов или другие какие-то антифашисты? Подскажите, как сейчас правильно читать такие новости, есть официальная линия партии? Ну вдруг окажется, я не знаю, что мы очищаем богатую минералами новую русскую землю от неправильного фашистского народа? Или как сейчас нужно объяснять детям, что происходит и в чем состоят наши антифашистские задачи и цели? Запутался.

Я наверно что-то пропустил, и есть какая-то последняя методичка, которая объясняет, почему Россия хвалится в СМИ, что прицельно уничтожает энергетику больших городов в чужой стране в морозы, оставляя без тепла и света миллионы гражданских русскоязычных (в том числе) жителей, которых ещё недавно хотела защитить от зверств некого фашистского режима? Это внуки героев, переживших блокаду Ленинграда, придумали бомбить электростанции крупных городов или другие какие-то антифашисты? Подскажите, как сейчас правильно читать такие новости, есть официальная линия партии? Ну вдруг окажется, я не знаю, что мы очищаем богатую минералами новую русскую землю от неправильного фашистского народа? Или как сейчас нужно объяснять детям, что происходит и в чем состоят наши антифашистские задачи и цели? Запутался.

Я наверно что-то пропустил, и есть какая-то последняя методичка, которая объясняет, почему Россия хвалится в СМИ, что прицельно уничтожает энергетику больших городов в чужой стране в морозы, оставляя без тепла и света миллионы гражданских русскоязычных (в том числе) жителей, которых ещё недавно хотела защитить от зверств некого фашистского режима? Это внуки героев, переживших блокаду Ленинграда, придумали бомбить электростанции крупных городов или другие какие-то антифашисты? Подскажите, как сейчас правильно читать такие новости, есть официальная линия партии? Ну вдруг окажется, я не знаю, что мы очищаем богатую минералами новую русскую землю от неправильного фашистского народа? Или как сейчас нужно объяснять детям, что происходит и в чем состоят наши антифашистские задачи и цели? Запутался.

Я наверно что-то пропустил, и есть какая-то последняя методичка, которая объясняет, почему Россия хвалится в СМИ, что прицельно уничтожает энергетику больших городов в чужой стране в морозы, оставляя без тепла и света миллионы гражданских русскоязычных (в том числе) жителей, которых ещё недавно хотела защитить от зверств некого фашистского режима? Это внуки героев, переживших блокаду Ленинграда, придумали бомбить электростанции крупных городов или другие какие-то антифашисты? Подскажите, как сейчас правильно читать такие новости, есть официальная линия партии? Ну вдруг окажется, я не знаю, что мы очищаем богатую минералами новую русскую землю от неправильного фашистского народа? Или как сейчас нужно объяснять детям, что происходит и в чем состоят наши антифашистские задачи и цели? Запутался.

Categories: Friends

Изучение России без России

Статья в Le Monde о том, что в Киево-Могилянской Академии открылось отделение по изучению России (приводят английское название кафедры, Russian Studies, на сайте академии я не смог разобраться). Направление российской культуры и литературы по понятным причинам вышло из моды, а вот политическое устройство России наоборот нужно изучать, чтобы успешнее ему противостоять. И чтобы участвовать в обсуждении России на мировых форумах, не оставляя россиянам эксклюзивное право говорить о них. Потому что да, война идёт не только в окопах, война идёт и среди интеллектуалов — война идей, война идеалов.

В программе есть курс по русской элите, курс по российским спецслужбам. Дипломатия, экономика, soft power, идеология, политика российского влияния на страны «Глобального Юга» — интересно было бы посмотреть программу целиком. Если кто-то найдёт на сайте, пришлите ссылку? Пишут, что программа составлялась при поддержке украинской разведки. Взаимовыгодное сотрудничество: академии нужны данные разведки, а разведка потом сможет воспользоваться аналитикой этой кафедры.

Отдельный курс про российскую политику на оккупированных территориях. Утверждается, что на этот учебный год записалось уже 300 студентов. Большинство, как утверждает профессор Могилянки, как раз из этих самых оккупированных территорий. Что регулярно переводит преподавание из чисто научной дисциплины в личную область.

Интервью с девчонкой, сначала изучавшей Россию в каком-то британском ВУЗе. Очевидно, что там программа чуть ли не про СССР с Толстоевским, отношение к нынешней России достаточно отдалённое. Девчонка мечтает доучиться в Киеве и вернуться в Великобританию, в частности менять там преподавание современной России. Другая провела часть детства в украинском посольстве в Японии, тоже мечтает иметь возможность поделиться с японцами своими знаниями об опасности, которую представляет собой современная Россия. Чуть дальше студентки рассказывают, что среди их однокурсников есть и те, кто не понимает, как можно изучать Россию, не впадая в русофильство. Которому, конечно, сейчас совсем не место в украинских ВУЗах.

Заголовок поста переводит название подкаста на схожую тему: как изучать Россию в условиях, когда контакт с предметом изучения практически невозможен?

comments

comments

В программе есть курс по русской элите, курс по российским спецслужбам. Дипломатия, экономика, soft power, идеология, политика российского влияния на страны «Глобального Юга» — интересно было бы посмотреть программу целиком. Если кто-то найдёт на сайте, пришлите ссылку? Пишут, что программа составлялась при поддержке украинской разведки. Взаимовыгодное сотрудничество: академии нужны данные разведки, а разведка потом сможет воспользоваться аналитикой этой кафедры.

Отдельный курс про российскую политику на оккупированных территориях. Утверждается, что на этот учебный год записалось уже 300 студентов. Большинство, как утверждает профессор Могилянки, как раз из этих самых оккупированных территорий. Что регулярно переводит преподавание из чисто научной дисциплины в личную область.

Интервью с девчонкой, сначала изучавшей Россию в каком-то британском ВУЗе. Очевидно, что там программа чуть ли не про СССР с Толстоевским, отношение к нынешней России достаточно отдалённое. Девчонка мечтает доучиться в Киеве и вернуться в Великобританию, в частности менять там преподавание современной России. Другая провела часть детства в украинском посольстве в Японии, тоже мечтает иметь возможность поделиться с японцами своими знаниями об опасности, которую представляет собой современная Россия. Чуть дальше студентки рассказывают, что среди их однокурсников есть и те, кто не понимает, как можно изучать Россию, не впадая в русофильство. Которому, конечно, сейчас совсем не место в украинских ВУЗах.

Заголовок поста переводит название подкаста на схожую тему: как изучать Россию в условиях, когда контакт с предметом изучения практически невозможен?

Categories: Friends