Friends

Лето-2025: Альпы

Ходили в массив Queyras, поход на 4 дня. Это граница Франции с Италией, каждый день переходили из одной страны в другую. Перепад высот каждый день больше 1000 метров. Я шёл не то чтобы «на цыпочках», скорее «осознанно». То есть ты не на автомате топаешь, куда нога попадёт, а постоянно сконцентрирован на том, куда её ставишь. Что смешно — в итоге колено устало даже меньше, чем оно обычно (ещё до порванной связки) уставало в горах.

Горы фотографировать достаточно бессмысленно, по крайней мере не с моими руками (только что слушал подкаст France Culture про работу фотожурналиста, и там в частности красивое разделение было: информативная фотография / фотография-рассказ — у меня однозначно фотографии-рассказы, ценность которых без сопровождающего текста близка к нулю). Поэтому просто несколько иллюстраций. Здесь супер-устройство для колки дров. С мотором. Мотор просто аккуратно движет левую стенку. «Топор» неподвижный, на правой стенке. К нему прислоняешь полено, и когда левая стенка (медленно) подходит к полену, оно раскалывается ровно в том месте, которым ты его приставил к лезвию топора. Очень медитативное занятие, совершенно не стыкуется с тем, как я обычно представлял себе колку дров!

( Read more... )

Применение искусственного интеллекта у нас на работе

У нас есть периодическая (раз в триместр) задача: приходит база Excel в несколько сотен строчек, одна из колонок которых заполнена свободным текстом. Например «клиент вышел на работу», или «умер», или «не надо временно ему платить, эксперт разбирается». И наша задача — по этому тексту проставить галочку «платить / не платить» (точнее: учитывать его в расчёте провизии или нет). Понятно, что можно перестроить процесс, чтобы эту галочку сразу ставили те люди, которые пишут этот текст. Но, во-первых, процессы строить долго, да это и не наша работа (мы этих людей не знаем, они по всей стране разбросаны). Во-вторых, у нас сейчас как раз тема прикрутить ИИ — вместо того, чтобы заставлять людей писать как роботы, можно попытаться научить робота понимать то, что написали люди!

Первая итерация: тупо скормил колонку текста Copilot и попросил интерпретировать написанный текст как одну из следующих категорий: «возврат на работу», «смерть», «остановка платежа» (для этого прошлись с человеком, который занимается этой задачей каждый триместр, он сформулировал, какие бывают категории, и какая категория приводит к какому выводу). А если непонятно — то пиши «ручная обработка». Чатик через пару секунд выплюнул файл Excel с ответом. Текст был из уже обработанного в 3-м триместре этого года файла, поэтому у меня были «правильные» ответы. Я сверил — примерно 2/3 правильно, несколько откровенных косяков. Спрашиваю: чатик, как же так? Там же прямым текстом написано «Sortie des effectifs» («выбыл из строя работников»), и у меня есть категория «Sortie des effectifs», а ты его считаешь как «Reprise de travail» («вернулся к работе»). Ой, говорит, точно, как ты здорово это подметил! А то я заметил, что часто «reprise de ravail» сокращается до «rt» и тупо начал присваивать эту категорию всем строкам, содержащим «rt» (см. «sortie»). Хочешь, я дам этому правилу минимальный приоритет и переделаю файл? Конечно хочу, говорю. А самое главное, расскажи мне, как я должен формулировать тебе такую задачу в следующий раз, чтобы не надо было уточнять. Он сгенерил новый файл (существенно лучше, пусть и несколько расхождений, некоторые из которых, на мой взгляд, скорее в его пользу), выдал инструкцию, как ставить перед ним такую задачу. То есть, в принципе всё работает, какое-то время явно можно сэкономить, но явно можно сделать и лучше.

Вторая итерация: чатик, говорю, вообще-то у меня есть такая вот задача — описываю ему её. Как бы ты её решал? Фигня вопрос, говорит. Это же типичная задача классификации, а значит machine learning, я бы предложил начать с SVM linéaire, а там посмотрим. Работаем с текстом, для его анализа я бы посоветовал начать с какой-то базовой модели, типа TF-IDF, а если её не будет хватать, я расскажу другие варианты. Хочешь я помогу тебе написать этот код на питоне? Я только на прошлой неделе послал запрос на установку питона, поэтому говорю: пока питона нет, давай на матлабе, благо у меня есть Machine Learning Toolbox. Он сгенерил код, но ему нужен был ещё и Text Analytics Toolbox, которого у меня нет.

По этому поводу, кстати, ржака: захожу на сайт MathWorks проверить цену. Стандартная лицензия 536€. Есть опция «стартап» — я ради интереса кликнул, для стартапа 3780€. Возвращаюсь к стандартной лицензии — она уже 938€. WTF? Закрыл браузер, открыл заново: 536€. Но если посмотреть на цену для стартапа, то после этого 938€. Если смотреть «студенческую», то цена не меняется. Но цена самой студенческой меняется, если посмотреть на стартап — с 20€ до 69€.

Ну ладно, пишу чатику: нет у меня такого тулбокса. Без него никак? Да фигня вопрос, говорит. Вот тебе код — он слегка медленнее, но делает в точности то же самое. Я запустил обучение на данных 3-го триместра этого года — меньше секунды учится. Запустил обработку данных 2-го триместра этого года — меньше секунды классифицирует, причём только одна точка не совпадает с тем, как это было классифицировано ручками. Фантастика!

Почитал после этого, как работают все эти модели, какие у них есть ограничения, какие варианты настройки, какие индикаторы контроля. Что ещё осталось:

* Очевидно, что данные 3-то триместра этого года очень похожи на данные 2-го триместра. Что частично объясняет столь прекрасное качество результата. С одной стороны, это плохо — наша система не универсальна, и возможно она умеет работать только с данными, сильно похожими на learning dataset. С другой — а зачем нам универсальная система, если перед нами стоит конкретно эта задача?

* Теоретически можно улучить систему, исключив слишком редкие или слишком частые слова и т.п. (чатик накидал целый список предложений). С другой стороны — работает? Ничего не трогай, сынок!

* Надо понять, как поступать с теми строчками, которые первая итерация классифицировала по-другому, и мне её классификация нравилась больше. То ли я ошибаюсь, то ли у нас есть ошибки в dataset. Для второго случая нужно предусмотреть протокол исключения ошибочных данных из learning dataset.

* Нужно продумать систему контроля результата. Я представляю себе что-то в духе списка новых фраз, которых не было в learning dataset, но которые были обработаны в реальных данных (очищенные фразы, то есть из которых выкинуты все числа и пунктуация). Напротив каждой фразы — автоматически присвоенная ей категория. У оператора есть возможность подтвердить или присвоить другую.

* Предыдущий результат можно добавлять в learning dataset на следующий триместр. Хотя это тоже вопрос: стоит постоянно наращивать его размер (больше данных = лучшее обучение), или наоборот, ограничиваться несколькими последними триместрами (большее внимание стилю сейчас работающих людей, а не тому, как формулировали их коллеги 10 лет назад)?

* Ну и самое главное: как встроить это в рабочий процесс? Теоретически можно требовать от пользователя умения не только запускать, но и переписывать код — это не массовый продукт, это автоматизация работы моих коллег, которые потенциально имеют ту же квалификацию, что и я. Но при этом ручная обработка этих строк занимает 2-3 часа — нужно, чтобы весь процесс, от «вспомнить, как это работает» и до «включить новые строки в learning dataset» занимал существенно меньше этого времени.

А так, разговаривали на днях с коллегой из моего предыдущего отдела. Как тебе, спрашивает он, не страшно, что придёт молодая шпана с ChatGPT наперевес и сотрёт нас с лица земли? Это раньше ты был недостижимым авторитетом: если у кого-то возникал вопрос — все шли к тебе, и ты в подавляющем большинстве случаев отвечал. А сейчас все идут к чатику. Чувствуешь, как падает твоя ценность как работника?

Я задумался и сформулировал для себя, что уже лет 20 как я не могу прийти в себя от того факта, что у меня под рукой всё знание человечества ever. И нынешнюю революцию LLM я вижу именно в этом контексте: до этого у меня был ключ от Ленинки, а теперь у меня появился ещё и библиотекарь, благодаря которому мне не нужно бесконечно бродить по залу / копаться в каталоге.

И собственно в этот момент я понял, почему мне даже в голову не приходило, что придёт та самая молодая шпана. Потому что да, у нас уже 20 лет есть доступ ко всем данным. То есть любой человек может протянуть руку и взять книгу. Может любой, но никто этого не делает. Никто, кроме таких вот уникумов как я (и подавляющее большинство читающих эти строки — нас мало). Тут вспоминается скетч 2015 года по поводу даты из «Назад в будущее», когда Док с Макфлаем прилетают в наш 2015 год и видят, что у каждого первого в кармане есть портативный суперкомпьютер с доступом ко всем знаниям человечества. Но каждый первый же рассматривает на этом суперкомпьютере котиков и играет к candy crash. Так и с чатиком: любой может открыть его и выучить теорвер. Но никто же всё равно не будет этого делать. Кроме нас, редких извращенцев, читающих друг друга и считающих, что весь мир такой как мы.

А ещё задумался: появление LLM представляет больший риск для нас, старпёров, или наоборот, для той самой молодой шпаны? И кажется, что таки для них. Потому что, во-первых, как только LLM начнёт работать на уровне тупого стажёра, все перестанут брать тупых стажёров. То есть молодёжи сложнее будет выходить на рынок труда, набираться первого опыта. А во-вторых, какое преимущество молодого перед стариком? (я, конечно же, про интеллектуальный труд) У молодого мозг гибче, он быстрее учится. Но появление LLM одновременно и упрощает обучение, и отменяет необходимость знать что-то наизусть. То есть да, молодой мозг всё ещё лучше запоминает, чем мой — но ценность этого падает. Интересная тема.

Применение искусственного интеллекта у нас на работе

У нас есть периодическая (раз в триместр) задача: приходит база Excel в несколько сотен строчек, одна из колонок которых заполнена свободным текстом. Например «клиент вышел на работу», или «умер», или «не надо временно ему платить, эксперт разбирается». И наша задача — по этому тексту проставить галочку «платить / не платить» (точнее: учитывать его в расчёте провизии или нет). Понятно, что можно перестроить процесс, чтобы эту галочку сразу ставили те люди, которые пишут этот текст. Но, во-первых, процессы строить долго, да это и не наша работа (мы этих людей не знаем, они по всей стране разбросаны). Во-вторых, у нас сейчас как раз тема прикрутить ИИ — вместо того, чтобы заставлять людей писать как роботы, можно попытаться научить робота понимать то, что написали люди!

( Read more... )

2025/11/25 - Вадим Тупчий

Так горела девятиэтажка в Киеве на Русановке сегодня в ночь на 25 ноября. Новостные ленты пишут, что в центр девятиэтажки ударил дрон российского производства «Герань», бывший иранский «Шахед», погибло 2 мирные жителя. Я не буду делать утверждений, целился ли дрон именно в эту девятиэтажку или летел в другое место и сбился с курса из-за работы ПВО, пытавшегося защитить родной город. Не удивлюсь даже, если найдутся люди, которые станут утверждать, будто девятиэтажка загорелась сама или от украинского снаряда, а Россия вообще ни при чем — человеческая психика очень пластична. Но всё это не имеет ровным счетом никакого значения. Я лишь расскажу вам, как выглядела девятиэтажка изнутри. Ведь я бывал в той выгоревшей квартире. Там последние 25 лет жил мой друг — актер, музыкант, бард, но больше всего он был известен как мастер-декоратор. Его звали Вадим Тупчий. Он погиб этой ночью, когда боевой дрон влетел к нему в окно.

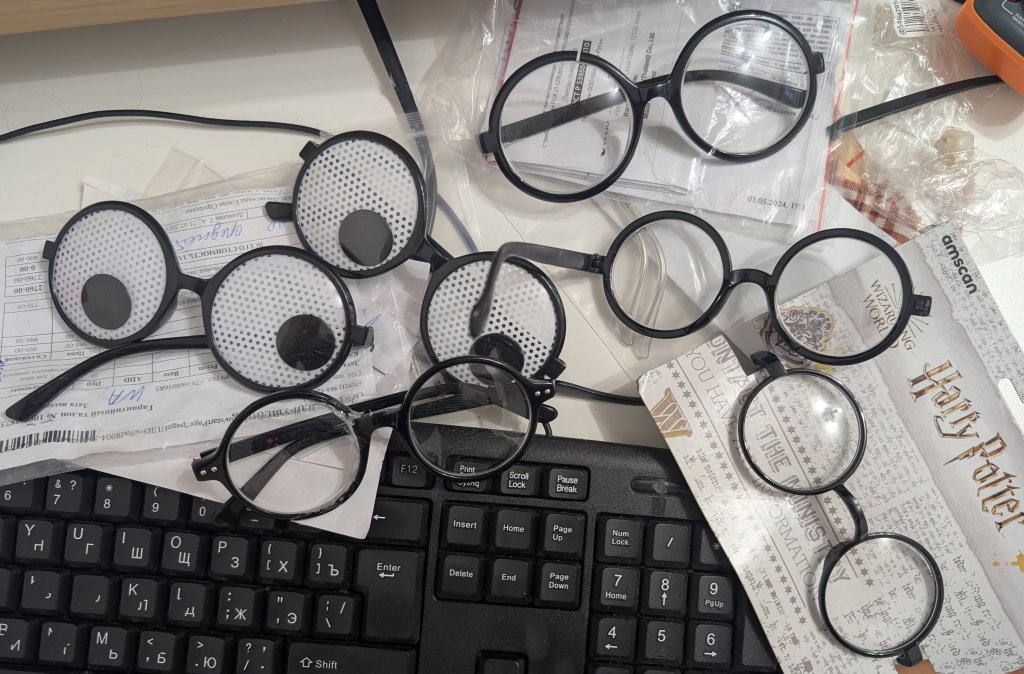

Квартира Вадима была одновременно его мастерской. Здесь он работал. Вадим был знаменитейший мастер реквизита. К нему шли все — киношники, телевизионщики, театральные режиссеры, рекламщики, инсталляторы, клоуны, шоумены. Везде, где нужен был диковинный реквизит, куклы, макеты, маски — везде нужен был Вадим. А самой широкой публике он был известен по знаменитому телешоу «Шоу долгоносиков».

Но талант Вадима работал не только в сфере театра и развлечений. Например, именно он когда-то делал по заказу атомщиков точнейший макет Чернобыльской станции после взрыва — для обучения и тренировки ликвидаторов. Макет был раздвижной, и в нем не было места фантазии — каждый обломок доски, каждый обрывок трубы были документально воссозданы Вадимом по снимкам, чертежам и беседам с атомщиками, включая академика Чечерова, с которым он был хорошо знаком. Работа над макетом — это была колоссальная техническая работа.

Макет был раскладной — он распахивался, давая возможность изучать состояние бешено фонящей станции и снаружи, и изнутри. Долгие годы потом макет стоял в пресс-центре Чернобыльской станции как бесценный экспонат. Рассказывают, что после захвата станции российскими войсками и последующего их отхода макет куда-то «исчез». Но чаще Вадим работал именно с художественными декорациями. Отдельной его страстью было изготовление масок — масок в его квартире было огромное количество, и самых фантастических.

А в тех местах квартиры, где не было масок, встречались просто забавные инсталляции.

И конечно повсюду хранилось множество самых причудливых проектов на самых разных стадиях — те, что в работе прямо сейчас или уже готовые для передачи заказчику, а также недоделанные, заброшенные, отложенные на время или не пригодившиеся. Единственное, чего практически не было, — электрических, двигающихся экспонатов. И честно говоря, начиная разрабатывать свой фреймворк на ESP, я всерьез рассчитывал когда-нибудь оказаться чем-то полезным и Вадиму в плане управления макетами, мы говорили с ним про это, он интересовался, и я одно время даже планировал прислать ему в Киев действующие прототипы для его поделок... Но теперь уже этому случиться не дано.

Разглядывая фотки, можно подумать, будто в квартире царил беспорядок. Но если приглядеться, ровно наоборот. Все инструменты, все материалы, вся утварь были расположены в идеальном порядке, всё имело своё место, свой гвоздик и полочку — каждый инструмент всегда был там, где нужно, под рукой хозяина.

Еще у него дома было много гитар — он и играл сам, и чинил их, и просто любил.

А еще Вадим был не только талантливейший человек и непревзойденный мастер, но еще гостеприимный хозяин и прекрасный рассказчик. Вот здесь, на этой кухне мы пили чай, здесь он рассказывал про свою работу для Чернобыля, для театров и кино, рассказывал смешные истории.

А еще в его квартире было множество материалов. Пустые флаконы, крышечки, жестянки, тюбики от кетчупа — всё, что обычные люди выкидывают, Вадим мыл и аккуратно хранил на соответствующих полочках: всё ждало своего часа и шло в работу, как только очередная поделка требовала нужного куска пластика.

Ну и конечно в доме были краски, растворители, пульверизаторы. Самые разные, для самых разных задач. Это был целый покрасочный цех, целая красочная фабрика, потому что какой же реквизит без краски?

В общем, это была идеальная квартира для удара дрона, здесь все было готово для максимального пламени: картон, бумага, старинные гитары, фанерки, деревяшки, маски, краски, папье-маше, растворители и пластик. Хотя вряд ли она горела сильно ярче, чем соседние. Вы довольны? Людоеды, развязавшие войну в XXI веке, которая в итоге убила в мирной девятиэтажке пожилого мастера кукол и театральных масок? Ссылки: https://www.instagram.com/reel/DRd1NIsiE73/ https://lleo.me/dnevnik/2016/04/26 https://admin.newsru.site/rest/25nov2025/tupchiy_ar.html https://www.facebook.com/tymur.bobrovskyy/posts/pfbid0fr2AWeNViGmZj5kGbsPidUjxwCmhJW95KnQxLdVj7Qu7f1hhNvGUgu8bmKdhzdKbl Вадим, вечная тебе память. Мы так мало общались в последние годы, но мне так хотелось когда-нибудь снова побывать в твоей волшебной квартире, попить с тобой чаю и поболтать о чем угодно. Ты был небывалый, прекрасный человек, я никогда тебя не забуду. Не могу поверить, что весь этот ужас происходит на самом деле. Прости меня, если сможешь.

Musée des Beaux-Arts de Rennes — новое здание

Музей при этом забавный. Один зал отвели под проект какому-то художнику (чёрт, не сфотографировал даже имени, и на сайте музея не могу найти), который взял картины из запасников и попытался сделать из них историю, комикс, стори-борд. История как-то меня не впечатлила (наверное, добавив туда пару фраз перед каждой картиной, можно было бы сделать что-то более простое для восприятия — но и фиксированное, конечно, не пофантазируешь), но концепт интересный.

А на этаже — выставка «Fantaisies» Isabelle Arthuis. Тут связь с кварталом прямая: художница поработала с жителями квартала, показывая им какие-то предметы из коллекции музея и собирая их реакции. Что нравится, что нет, почему? Что это им напоминает? Потом сгруппировала эти предметы / реакции по темам и выставила. Например, тема времени, измерения. Справа — зум на один из экспонатов, это китайский компас XIX века.

Другая интересная тема — эйфория. Тут, конечно, комментарий о торговцах наркотиками взыграл новыми красками :-)

Musée des Beaux-Arts de Rennes — новое здание

Музей при этом забавный. Один зал отвели под проект какому-то художнику (чёрт, не сфотографировал даже имени, и на сайте музея не могу найти), который взял картины из запасников и попытался сделать из них историю, комикс, стори-борд. История как-то меня не впечатлила (наверное, добавив туда пару фраз перед каждой картиной, можно было бы сделать что-то более простое для восприятия — но и фиксированное, конечно, не пофантазируешь), но концепт интересный.

А на этаже — выставка «Fantaisies» Isabelle Arthuis. Тут связь с кварталом прямая: художница поработала с жителями квартала, показывая им какие-то предметы из коллекции музея и собирая их реакции. Что нравится, что нет, почему? Что это им напоминает? Потом сгруппировала эти предметы / реакции по темам и выставила. Например, тема времени, измерения. Справа — зум на один из экспонатов, это китайский компас XIX века.

Другая интересная тема — эйфория. Тут, конечно, комментарий о торговцах наркотиками взыграл новыми красками :-)

План Трампа для Украины

Но там весь список феерический. Удивительно, конечно. Ну ладно Трамп. Но неужели находятся люди, способные серьёзно рассматривать этот бред?

По пунктам, в моём вольном пересказе:

1. Украина остаётся независимой страной.

2. Мы обо всём договоримся между Россией, Украиной и Европой. Причём мы не оставим никаких двусмысленностей, как наши предшественники!

3. Россия обещает больше ни на кого не нападать (бггг: с уточнением «из своих соседей»), а НАТО обещает больше никого к себе не принимать.

4. Россия с НАТО договорятся и о безопасности во всём мире. Китай с интересом смотрит на этот пункт.

5. Украина получит гарантии собственной безопасности. Видимо, это для тех, кого не убедили п.1 и п.3.

6. Украина снизит количество своих войск. Россия может не снижать — действительно, её армия же никому не угрожает. Они же пообещали в п.3!

7. Украина впишет в Конституцию, что она не вступит в НАТО. А НАТО впишет в свои статуты, что они не будут принимать Украину. Это, видимо, для тех, кто рассмеялся на первой половине п.3 и не заметил вторую половину.

8. НАТО обещает не держать свои войска на территории Украины. Видимо, в какой-то момент Путин придумал, как его могут обмануть: Украина в НАТО формально не вступит, но при этом все будут вести себя так, как будто она вступила в НАТО. Удивительно, что не приписали «а если вдруг Россия на Украину нападёт, то НАТО обещает смотреть в другую сторону».

9. Самолёты НАТО будут находиться в Польше. Вообще непонятно, о чём речь.

10. Феерический пункт. США получат компенсацию за гарантии безопасности (сумму только вот не написали). Но если Украина захватит Россию (нет, это не опечатка), то она потеряет гарантии со стороны США. Если же Россия захватит Украину, то ответом ей будет уверенная и военная реакция (без конкретики), и все экономические санкции вернём назад, признание аннексий Россией украинских территорий отзовём, и вообще все плюшки отберём. Если же Украина запустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу (Воронеж можно!), без веских на то причин, то её гарантии безопасности тоже аннулируются. У меня есть единственное объяснение этому пункту: кто-то включил автоматический транскрипт во время брейнсторма, и почему-то эта каша попала в окончательный документ.

11. Украина может вступить в ЕС (удивительно, конечно: президент США разрешает Украине вступить в Европу, не спросив об этом саму Европу), а до вступления будет пользоваться привилегированным доступом к европейскому рынку. Поляки с интересом читают этот пункт. Или именно для этого и написали п.9?

12. Мы соберём много-много денег на реконструкцию Украины, в том числе на восстановление инфраструктуры по добыче полезных ископаемых и транзиту газа.

13. Россию вернём в G8, снимем санкции и начнём торговать.

14. Максимально похожий на наказание агрессора пункт, но только потому что я изо всех сил искал. Российские 100 миллиардов долларов, замороженные в США, будут инвестированы в американские проекты по восстановлению Украины (предположим, что слово «инвестированы» обозначает «безвозвратно вложены», а не «инвестированы»), причём США получат 50% этих инвестиций. Европа добавит ещё 100 миллиардов и разморозит находящиеся у неё российские активы, которые будут инвестированы в совместное российско-американское предприятие. Нет, это, конечно, не столько наказание агрессора, сколько попытка собрать со всех присутствующих деньги за этот цирк и выдать их наличными лично Трампу.

15. Совместная российско-американская рабочая группа будет продвигать дело мира вообще и этот договор в частности.

16. Россия примет закон о том, что она не будет нападать ни на Украину, ни на Европу. Блин, это клоуны какие-то! Или маразматики, в пылу мечтаний о миллиардах из п. 14 забывшие, что они уже дважды прописывали это выше.

17. США и Россия возобновят переговоры об ограничении ядерного вооружения.

18. А Украина в очередной раз подтвердит, что она никогда не будет обладать ядерным оружием. Такое ощущение, что на предыдущем пункте Путин вспомнил про Будапештский меморандум, рассмеялся и решил потролить, вписав ещё раз напоминание о жалких лузерах, поверивших когда-то его предшественникам.

19. Запорожская АЭС будет управляться под присмотром МАГАТЭ, а произведённое электричество будет поровну делиться между Украиной и Россией. Это, конечно, самый жизнеспособный пункт программы :-)

20. Россия и Украина обязуются ввести в свои школьные программы уроки толерантности и взаимопонимания. Я бы ещё добавил разговоры о главном, благо половина упомянутых стран их уже ввела.

21. О, наконец-то конкретика о капитуляции. Крым, Донецкая и Луганская области официально отходят к России. А Херсонская и Запорожская — только по линии фронта. Вот ещё, конечно, пункт, который можно принять за уступку агрессора — России придётся опять переписывать свою Конституцию, где эти области приписаны к ней целиком. Россия обещает больше не претендовать ни на какие украинские территории. А Украина обещает отвести войска с ещё не оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

22. Россия и Украина обещают не пытаться пересматривать силой этот договор. А не то все гарантии — коту под хвост!

23. Россия не будет мешать украинским кораблям плавать по Днепру (это, конечно, великое достижение дипломатии), да и про Чёрное море они потом как-нибудь договорятся.

24. Обменяются пленными, телами убитых, заложников (оп-па, а у кого-то там есть заложники?) и заключённых. Договорятся о правилах воссоединения семей.

25. Украина организует выборы в течении 100 дней. Жалко не уточнили, что Россия на эти же 100 дней организует карнавал с фейерверками.

26. Это, видимо, лично Путин диктовал: всем действующим лицам полная амнистия. Удивительно, что не приписали «кроме наркоманов, фашистов и лично Зеленского».

27. А этот — Трамп: договор серьёзный, и за его исполнением будет следить специальный «совет мира» под председательством лично Трампа. А если кто-то не выполнит — включим санкции!

28. Как только все подпишут этот договор, начинается перемирие.

И эти люди называли Зеленского клоуном...

План Трампа для Украины

Но там весь список феерический. Удивительно, конечно. Ну ладно Трамп. Но неужели находятся люди, способные серьёзно рассматривать этот бред?

По пунктам, в моём вольном пересказе:

1. Украина остаётся независимой страной.

2. Мы обо всём договоримся между Россией, Украиной и Европой. Причём мы не оставим никаких двусмысленностей, как наши предшественники!

3. Россия обещает больше ни на кого не нападать (бггг: с уточнением «из своих соседей»), а НАТО обещает больше никого к себе не принимать.

4. Россия с НАТО договорятся и о безопасности во всём мире. Китай с интересом смотрит на этот пункт.

5. Украина получит гарантии собственной безопасности. Видимо, это для тех, кого не убедили п.1 и п.3.

6. Украина снизит количество своих войск. Россия может не снижать — действительно, её армия же никому не угрожает. Они же пообещали в п.3!

7. Украина впишет в Конституцию, что она не вступит в НАТО. А НАТО впишет в свои статуты, что они не будут принимать Украину. Это, видимо, для тех, кто рассмеялся на первой половине п.3 и не заметил вторую половину.

8. НАТО обещает не держать свои войска на территории Украины. Видимо, в какой-то момент Путин придумал, как его могут обмануть: Украина в НАТО формально не вступит, но при этом все будут вести себя так, как будто она вступила в НАТО. Удивительно, что не приписали «а если вдруг Россия на Украину нападёт, то НАТО обещает смотреть в другую сторону».

9. Самолёты НАТО будут находиться в Польше. Вообще непонятно, о чём речь.

10. Феерический пункт. США получат компенсацию за гарантии безопасности (сумму только вот не написали). Но если Украина захватит Россию (нет, это не опечатка), то она потеряет гарантии со стороны США. Если же Россия захватит Украину, то ответом ей будет уверенная и военная реакция (без конкретики), и все экономические санкции вернём назад, признание аннексий Россией украинских территорий отзовём, и вообще все плюшки отберём. Если же Украина запустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу (Воронеж можно!), без веских на то причин, то её гарантии безопасности тоже аннулируются. У меня есть единственное объяснение этому пункту: кто-то включил автоматический транскрипт во время брейнсторма, и почему-то эта каша попала в окончательный документ.

11. Украина может вступить в ЕС (удивительно, конечно: президент США разрешает Украине вступить в Европу, не спросив об этом саму Европу), а до вступления будет пользоваться привилегированным доступом к европейскому рынку. Поляки с интересом читают этот пункт. Или именно для этого и написали п.9?

12. Мы соберём много-много денег на реконструкцию Украины, в том числе на восстановление инфраструктуры по добыче полезных ископаемых и транзиту газа.

13. Россию вернём в G8, снимем санкции и начнём торговать.

14. Максимально похожий на наказание агрессора пункт, но только потому что я изо всех сил искал. Российские 100 миллиардов долларов, замороженные в США, будут инвестированы в американские проекты по восстановлению Украины (предположим, что слово «инвестированы» обозначает «безвозвратно вложены», а не «инвестированы»), причём США получат 50% этих инвестиций. Европа добавит ещё 100 миллиардов и разморозит находящиеся у неё российские активы, которые будут инвестированы в совместное российско-американское предприятие. Нет, это, конечно, не столько наказание агрессора, сколько попытка собрать со всех присутствующих деньги за этот цирк и выдать их наличными лично Трампу.

15. Совместная российско-американская рабочая группа будет продвигать дело мира вообще и этот договор в частности.

16. Россия примет закон о том, что она не будет нападать ни на Украину, ни на Европу. Блин, это клоуны какие-то! Или маразматики, в пылу мечтаний о миллиардах из п. 14 забывшие, что они уже дважды прописывали это выше.

17. США и Россия возобновят переговоры об ограничении ядерного вооружения.

18. А Украина в очередной раз подтвердит, что она никогда не будет обладать ядерным оружием. Такое ощущение, что на предыдущем пункте Путин вспомнил про Будапештский меморандум, рассмеялся и решил потролить, вписав ещё раз напоминание о жалких лузерах, поверивших когда-то его предшественникам.

19. Запорожская АЭС будет управляться под присмотром МАГАТЭ, а произведённое электричество будет поровну делиться между Украиной и Россией. Это, конечно, самый жизнеспособный пункт программы :-)

20. Россия и Украина обязуются ввести в свои школьные программы уроки толерантности и взаимопонимания. Я бы ещё добавил разговоры о главном, благо половина упомянутых стран их уже ввела.

21. О, наконец-то конкретика о капитуляции. Крым, Донецкая и Луганская области официально отходят к России. А Херсонская и Запорожская — только по линии фронта. Вот ещё, конечно, пункт, который можно принять за уступку агрессора — России придётся опять переписывать свою Конституцию, где эти области приписаны к ней целиком. Россия обещает больше не претендовать ни на какие украинские территории. А Украина обещает отвести войска с ещё не оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

22. Россия и Украина обещают не пытаться пересматривать силой этот договор. А не то все гарантии — коту под хвост!

23. Россия не будет мешать украинским кораблям плавать по Днепру (это, конечно, великое достижение дипломатии), да и про Чёрное море они потом как-нибудь договорятся.

24. Обменяются пленными, телами убитых, заложников (оп-па, а у кого-то там есть заложники?) и заключённых. Договорятся о правилах воссоединения семей.

25. Украина организует выборы в течении 100 дней. Жалко не уточнили, что Россия на эти же 100 дней организует карнавал с фейерверками.

26. Это, видимо, лично Путин диктовал: всем действующим лицам полная амнистия. Удивительно, что не приписали «кроме наркоманов, фашистов и лично Зеленского».

27. А этот — Трамп: договор серьёзный, и за его исполнением будет следить специальный «совет мира» под председательством лично Трампа. А если кто-то не выполнит — включим санкции!

28. Как только все подпишут этот договор, начинается перемирие.

И эти люди называли Зеленского клоуном...

Update 26/11/2025: подробный разбор этих же пунктов, совершенно в другом ключе. Не надо забывать о собственных шорах!

Pour la science №575 — изучение поведения ИИ

Меня в статье больше заинтересовал подход к изучению ИИ. Автор начинает с констатации: нынешние LLM (он приводит результаты GPT-4) плохо решают арифметические задачи. Лично я обычно на этом месте говорил себе «ну да, а микроскоп очень плохо забивает гвозди — не для арифметики же делались эти системы!». Автор же цитирует исследование вероятности правильного ответа на задачки по сложению / умножению цепочки чисел от 1 до 100, а зависимости от длины цепочки. На 2 числах всё хорошо, начиная с 3-х чисел качество умножения резко снижается. Сложение держится до 6-7 чисел, затем вероятность получить правильный ответ тоже очень быстро падает до нуля. В этот момент я про себя отметил, что это примерно соответствует поведению человека: нормальный человек уверенно помнит таблицу умножения, но 5 чисел перемножить в уме уже не в состоянии.

Затем автор пересказывает разные подходы по улучшению этих показателей, оставаясь внутри парадигмы LLM. Например, сделать так, чтобы числа разбивались на токены не слева направо, а справа налево. Это действительно улучшает результат, но не радикально. Другой подход — делать отдельные токены для каждой цифры, причём привязывать к цифре ещё и её положение в числе. Ну и так далее — люди пытаются что-то изменить в сети и смотрят, что из этого получается. Не влезая глубоко в недра теории, просто поверхностно меняя правила на уже работающей сети.

И в этот момент я задумался, что перед нами внезапно появилось целое поле исследований. Грубо говоря, у нас была педагогика — как учатся люди. У нас была зоопсихология — мы изучали, что умеют делать собаки, вороны, дельфины, муравьи. А теперь мы можем изучать, что могут делать нейронные сети. То есть это не та же профессия, что построение этих сетей — они отличаются примерно как анатомия от психологии. И то, и другое про то «как устроен человек», но всё равно, это разные профессии.

Возвращаясь к теме двух систем: в какой-то момент автор предсказуемо сваливается в идею «истина где-то посередине», в том смысле, что нужно пытаться комбинировать коннектирующий подход с символическим. Приводит аналогию с нашим мозгом, у которого тоже есть система быстрого реагирования, аналог коннектирующего ИИ, и система вдумчивого принятия решения, аналог символического ИИ. Ну и напоминает, что современные LLM, конечно же, тоже умеют вызывать внешние экспертные системы, если понимают, что те смогут более эффективно решать поставленные задачи. Примерно как человек достаёт калькулятор.

Claire Tabouret в Musée des Beaux-Arts de Rennes

«Les Veuilleurs» (перевод, наверное, то ли «бдящие», то ли «светильники»), 2014. От этой картины у меня какое-то странное ощущение, как будто от наших фотографий из садика. С одной стороны — все в костюмах, мальчики-зайчики, с другой — крайне серьёзные лица, радоваться будем когда скажут радоваться.

Аналогично с этой картиной — «Les Débutantes» (опять же, наверное имеются в виду «выпускницы»?), 2014. Контраст нарядного платья и серьёзного лица как бы создаёт иллюзию, что тебе удалось заглянуть в «настоящего» человека, а не просто посмотреть на ту маску, которую он показывает каждый день.

«Sitting» (здесь пишут, что это и «сидеть» и «позировать»), 2016. Кураторы очень верно замечают, что её групповые картины — без какой бы то ни было иерархии. Взгляд свободно скользит от одной фигуры к другой. Они при этом все разные, и все достаточно реалистические — рано или поздно мозг начинает «узнавать» что-то, «вспоминать» о чём-то своём. Кайф!

«L’Errante 4», 2013. Пишут, что это портрет Изабель Эберхард, писательницы и путешественницы конца XIX века. Она ездила в одиночку по Сахаре, переодевшись мужчиной. Разговаривала на множестве языков (русский, французский, немецкий, арабский — отличный набор!). Погибла в Алжире в возрасте 27 лет — река внезапно разлилась и затопила деревню. Отличный набор контрактов, привлёкший, пишут кураторы, внимание художницы: мужское / женское, Европа / Африка, пишущая для публики журналистка / в одиночестве проходящая пустыню женщина.

Серия «Meakeup», 2017-2021.

А эту работу Клер представляла в павильоне Ватикана на Венецианском Биеннале 2024 года. Она сделала её в женской тюрьме Венеции.

На этом месте я такой, в шоке: там есть тюрьма?! — Да, есть, на Джудекке. Полез проверять, как пишется Джудекка по-русски, наткнулся на праздник 20 июля, в честь окончания чумы 1577 года. С тех пор каждый год строят понтонный (раньше из галер) мост от Сан-Марко до Джудекки — я хочу туда! Продолжаю бесконечно любить этот город.

Возвращаясь к тюрьме: Клер попросила заключённых принести ей фотографии своих близких, или просто фотографии себя маленькими. Что-то близкое сердцу. И сделала из этих очень личных предметов — с одной стороны уникальное (в смысле противопоставления тиражу той же фотографии) произведение искусства, с другой — объект для музея, призванный быть увиденным массами.

Два автопортрета, 2020 и 2021. Это время ковида, люди заперты дома, повод задуматься — кто ты, что ты? Редкий у художницы портрет, когда модель не смотрит прям в глаза зрителю.

Клер два года вела дневник автопортретов — каждое утро рисовала себя тушью по рисовой бумаге. Фотографировать я не стал, тут интереснее сам концепт наблюдать за собой, за своим настроением, за своим желанием заниматься деталями. Приводят цитату другой японской художницы: наше тело на 80% состоит из воды — стоит ли удивляться тому, что каждое утро мы видим в зеркале новое лицо? У меня есть такое: время от времени, раз в несколько лет, я смотрю на своё отражение в зеркале, и внезапно вижу, как я изменился. Как будто в голове хранился какой-то кэш, старая картинка для узнавания себя на фотографиях — а в этот день ты понимаешь, что пора подкачать новую.

Langue des signes française

У нас на работе день инвалидов, сделали несколько ателье для того, чтобы работники чуть лучше представляли себе, что такое инвалид. Стандартное уже развлечение проехать маршрут на инвалидном кресле — я когда-то давно попробовал, до сих пор помню, насколько хорошо чувствуешь малейший наклон, и как тяжело ехать, как только кончается асфальт. Рассказали про cécifoot (футбол для слепых) и дали даже немного попробовать поиграть в него. Вариант один на один, у каждого игрока при этом есть «тренер», который подсказывает ему, куда идти, какой ногой бить. К настоящему спорту это имеет достаточно малое отношение — вроде как в cécifoot и мячик «звенит», и ворота издают какие-то звуки, по которым можно пытаться ориентироваться. А так, конечно, тебе кажется, что ты представляешь, где находятся ворота, но как только ты снимаешь повязку — видишь, что ты давно уже развернулся в другом направлении. Ещё был вариант массажа головы слепыми массажистами — самая, на мой взгляд, правильная мастерская, потому что весь смысл этого мероприятия показать, что инвалидность не мешает всему вообще. Она мешает тому, где нужно отсутствующее у инвалида. Без ноги сложно бегать, но можно прекрасно работать программистом. Без зрения сложно быть программировать, но можно быть прекрасным массажистом. Ну и т.д.

У нас на работе день инвалидов, сделали несколько ателье для того, чтобы работники чуть лучше представляли себе, что такое инвалид. Стандартное уже развлечение проехать маршрут на инвалидном кресле — я когда-то давно попробовал, до сих пор помню, насколько хорошо чувствуешь малейший наклон, и как тяжело ехать, как только кончается асфальт. Рассказали про cécifoot (футбол для слепых) и дали даже немного попробовать поиграть в него. Вариант один на один, у каждого игрока при этом есть «тренер», который подсказывает ему, куда идти, какой ногой бить. К настоящему спорту это имеет достаточно малое отношение — вроде как в cécifoot и мячик «звенит», и ворота издают какие-то звуки, по которым можно пытаться ориентироваться. А так, конечно, тебе кажется, что ты представляешь, где находятся ворота, но как только ты снимаешь повязку — видишь, что ты давно уже развернулся в другом направлении. Ещё был вариант массажа головы слепыми массажистами — самая, на мой взгляд, правильная мастерская, потому что весь смысл этого мероприятия показать, что инвалидность не мешает всему вообще. Она мешает тому, где нужно отсутствующее у инвалида. Без ноги сложно бегать, но можно прекрасно работать программистом. Без зрения сложно быть программировать, но можно быть прекрасным массажистом. Ну и т.д.А я записался на мастерскую по языку глухо-немых. Презентацию делал глухой, сразу же предупредивший, что нет такого понятия как «глухо-немой», просто если ты с детства глухой, то ты и разговаривать обычно не учишься. И даже если научился, как вот он научился, всё равно сложно разговаривать, потому что ты не слышишь своего голоса, ты не контролируешь его громкость. Он предложил нас давать ему знаки «говори громче» и «говори тише», но этим никто не воспользовался — как-то неловко было, несмотря на то, что он в итоге говорил чуть ли не шёпотом, мне было сложно его слушать.

Язык жестов я в первую очередь представлял как алфавит, и алфавит действительно тоже есть (я когда-то видел прекрасное граффити на эту тему). Но основной язык жестов — это язык мимов. То есть, ты не говоришь по буквам, что ты хочешь сказать, а ты показываешь то, что ты хочешь, чтобы твой собеседник понял. Хочешь сказать «компьютер» — показываешь, как стучишь пальцами по клавиатуре. Хочешь сказать «ноутбук» — показываешь «компьютер», а потом уточняешь жестом, как ты его открываешь / закрываешь. Ну и так далее. Понятно, что это работает только для каких-то простых понятий (привычные вещи, действия человека), а чуть более сложные концепты мы все пытались показывать в «шляпе», знаем, насколько это нетривиально. Ну так и у нас же была всего лишь презентация-знакомство.

С алфавитом мы в итоге поигрались, чтобы «сказать» жестами свои имена. Но мужик рассказал, что в среде глухих имена имеют меньший смысл, чем в среде слышащих. Проще описать человека. «Лысый», «хромой», «зелёный», «рыжий», «борода» и т.д. Очень похоже на то, как у нас появлялись клички из-за того, что каждого второго звали Сашей/Димой/Серёжей.

Показали набор полезный жестов: «привет», «пока», «спасибо», «нет, спасибо», «пожалуйста», «да», «нет». Уже в лифте после презентации одна девчонка пытается вспомнить: как там было «до свидания»? Вторая ей показывает жест одной рукой. Или нужно было двумя показывать (avec deux mains)? Нет, двумя руками это «до завтра» (à demain) :-)

А я вспомнил ещё, как мы показывали какие-то жесты Натану, когда он ещё не умел разговаривать, но ему уже было, что сказать. Собственно, жесты «да», «нет», «ещё» все дети уверенно используют. Мы же ему показали ещё «кушать», «пить» и «сменить подгузники». Очень помогало!

Pour la science № 575 — охлаждение атомов

В качестве иллюстрации приводят вот эту фотографию с подписью «красное пятнышко — это несколько миллионов атомов рубидия, охлаждённых таким образом до микрокельвина». Их видно, потому что они рассеивают тот самый свет тормозящих их лазеров.

Отличный термин «mélasse optique», наверное проще перевести как «оптический мёд», что-то очень вязкое. Когда ложка стоит в мёде, на неё не действует практически никакая сила. Но если попытаться сдвинуть ложку — мы сразу же начинаем чувствовать мощное сопротивление любому движению.

Автор пересказывает историю этих экспериментов (я её когда-то услышал у Etienne Klein, когда тот приглашал к себе Alain Aspect), о том, что первоначальные оценки температуры, которую можно таким образом достичь, были на порядок выше, чем то, чего получилось достичь на самом деле. Обычно бывает наоборот — предсказания слишком оптимистические, потому что не учитывают каких-то деталей реальности. А тут не учли того, что получающаяся масса материи организуется в периодическую структуру, ещё сильнее мешающую атомам разгоняться.

В какой-то момент журналист спрашивает: а как вообще меряют такую низкую температуру? Собственно, ответ меня и мотивировал на весь этот пост. Представьте себе, говорит Далибар, что вы затормозили некое облако атомов. А потом вы внезапно выключаете все эти лазеры. Что происходит с атомами? В первую очередь, они начинают падать вниз, просто потому что у нас есть гравитация. Всё это облако падает вниз, с ускорением g. Но при этом у каждого атома была же какая-то собственная скорость, пусть и крайне маленькая при таких температурах (несколько миллиметров в секунду). То есть, за время падения компактное облако атомов немного размоется. И вот это размывание можно замерить по времени падения первых и последних атомов. Вау!

Как это ни странно, статья заканчивается вопросом практического применения всего этого. Охлаждённые таким образом атомы ведут себя как волна. Сделали эксперимент по интерференции — поставили на пути падающих (см. предыдущий параграф) атомов щели Юнга, и получили таки интерференционные полосы. На этом сделали очень точные интерферометры, при помощи которых можно измерять неоднородность гравитационного поля. Например, для того, чтобы не копать землю в поисках полезных ископаемых, а зондировать почву, изучая гравитационное поле. Или для предсказания землетрясений. Другое применение — точные часы. Автор цитирует работу физиков, которые сумели измерить разницу скорости времени (общая теория относительности предсказывает разную скорость времени в зависимости от силы гравитационного поля) на разницы высоты меньше миллиметра.

Очень хочется поставить таг future now, несмотря на то, что самая вау часть этой истории — технологии ещё прошлого века.

Лето-2025: Rennes — мелочи

Очень редко вижу такую вот обстоятельную пропаганду на улице. Когда не просто слоган (в данном случае «Stop Frontex!»), а прямо вот на 7 страницах подробное изложение, что это такое, чем оно занимается, и почему авторы против. Совершенно не уверен в эффективности (гораздо проще поместить пару слов на обнажённую женскую грудь — реакция будет на порядок выше), но лично мне такое нравится (я только про форму, а не про содержание).

Обратил внимание на рисунки на асфальте перед церковью. О, думаю, до чего продвинутый город, на детей не шикают, когда они играются «в неположенном месте». Уже дома заметил, что там как минимум два автора: белым нарисованы какие-то (вряд ли детские) рисунки, чёрным написано «попробуйте сделать это в мичети» (вы не поверите, реально слово «мечеть» написано с орфографической ошибкой).

Внутри церковь тоже удивила. Выставка про STO — о том, как во время войны немцы угоняли французскую молодёжь на работу в Германию.

Бретонский язык мёртв (ну или почти мёртв), следы от него видны только там, где его наличие требует закон, например на табличках с названиями улиц. Улицы, названные по имени математиков, встречаются редко, и обычно я знаю эти имена. Jules Andrade оказался профессором, какое-то время преподававшим в университете Ренна.

Справа табличка с надписью «Priorité piétons, roulez au pas» = приоритет у пешеходов, езжайте медленно. На последнее слово наклеили картинку с автобусом, чтобы получилось (слегка некорректно) «езжайте на автобусе».

Для любителей передачи Karambolage и её загадок: жёлтые стрелочки на столбе — это разметка PR (petit randonnée), небольших (максимум на несколько часов) пеших маршрутов.

Внезапно наткнулся на шелковицу! У меня это какая-то мания, не хватает шелковицы в организме. Несколько раз в году сердце ёкает, когда, кажется, вижу следы от раздавленных ягод на полу — но каждый раз это оказывается какое-то другое дерево. А тут — настоящая! Напоминаю, у меня в этот момент была травма колена, то есть ходить я мог, но прыгать, тем более лазить по деревьям — так себе. Какое-то время собирал падалицу, но на меня начали смотреть с откровенным удивлением, я не выдержал общественного давления и ретировался :-(

Очень сомнительная картинка для стены дома (это название резиденции, если я правильно понял): слово «unité» (=единство) развалилось на две части, и одна из них падает. Но красиво!

Сейчас Coca-Cola делает баночки с именами — не совсем понятен смысл такой рекламы. Ладно бы ещё можно было заказать баночку со своим именем. Но какой смысл в том, что тебе продадут баночку с именем кого-то другого? Типа, а вдруг у тебя есть друг с таким именем, и почему бы тебе ему тут же не позвонить и не предложить выпить вместе Кока-Колы? Но ладно. В местном китайском магазине я внезапно увидел баночки с украинскими именами :-) Надо полагать, побочный эффект «бусиков» — автобусов Украина-Франция, при помощи которых можно перевезти практически всё за очень небольшие деньги (1,5 €/кг для частников).

Афиши местных анархистов против атомной и бомбы и электроэнергии. Просто лозунг, без каких бы то ни было призывов на митинги, вступить в партию, дать денег и т.п. Анархисты, что с них взять...

2025/11/16 - Продолжаем кулинарную страничку

Ну ещё ежовиков немножко было, сейчас они почти не червивые. Пожарили в сметане. Не бойтесь ходить за грибами в середине ноября, никого не слушайте, грибы есть для всех, кто внимателен и настойчив!

Ну ещё ежовиков немножко было, сейчас они почти не червивые. Пожарили в сметане. Не бойтесь ходить за грибами в середине ноября, никого не слушайте, грибы есть для всех, кто внимателен и настойчив! 2025/11/15 - На подсолнечном Маслоу

Музей Бретани в Rennes

Это изначально фотографии из архива музея, в 2017 году их достали, и местный фотограф (Yann Pecaut) их творчески обработал. Вот ещё одна его работа, с бретонскими морскими конями. У меня однозначная ассоциация с нашими детьми, прыгавшими с аналогичной скалы под Кагором. У меня тогда была примерно такая же уверенность, что ничем хорошим это не может кончиться :-)

Интересно, что в музее упоминают Халльштатт, как один из очагов появления кельтской культуры. Появилось там, осталось скорее на окраинах Европы, куда не всякий завоеватель доходил — Бретань, Ирландия, вот это вот всё.

Временная выставка Grégoire Eloy «Troisième nature». Это фотограф, у него было представлено несколько проектов. Один — про снег, лёд, горы и т.п. Он провёл какое-то время в Пиренеях с учёными, наблюдал за их работой. На одной из фотографий вход в грот Рассела — это был такой писатель, большой любитель альпинизма, только в Пиренеях, поэтому он назвал это пиренеизмом, ну и добавил к спорту какие-то свои заморочки об искусстве, литературе, поиске единения с природой и т.п. Это искусственный грот, один из целой серии гротов, сделанных пиренеистами. Они проводили лето в горах, устраивали там пышные приёмы и пр.

Очень много фотографий, но при этом смотришь на них — ничего не понятно, потому что это же «артист». Я не перевариваю вот этот снобизм «если нужно объяснять, значит не нужно объяснять». К счастью, я попал на экскурсию, где какие-то фотографии разжевали. Вот здесь, например, тряпочки на снегу не просто так, а для замедления таяния льда. Там под ними ледяная пещера, учёным очень не хотелось, чтобы она исчезла, они накрыли снег отражающей свет тканью (неужели она лучше отражает, чем сам снег? видимо, в ИК лучше?). С художественной точки зрения, конечно, тоже красиво — совершенно непонятен масштаб!

Вот здесь тоже симпатично: взяли фотографию гор «сверху» и наложили на рельефную модель. В принципе, этого же можно было достичь просто раскрасив 3D-модель, чтобы сверху получался ровный прямоугольник. При взгляде сбоку очень хорошо виден рельеф.

Здесь сначала кажется, что речь об очередном разлившем нефть танкере. Но нет, это собирают goémon — водоросли. В музее рассказали, что это те водоросли, которые мы видим на витринах продавцов рыб (красивое!), Википедия добавляет, что этим ещё и кормят животных.

Вот это тоже красивая история: он фотографировал ночью лес. И уже дома на одной из фотографий увидел какую-то белую бумажку (Blow up!) — это кадр во втором снизу ряду, примерно посередине. Вернулся в лес, нашёл её, там записка (она на две фотографии справа от предыдущей): (орфография оригинальная) «dear Faries I have a question for you. what are your houes maed of? love as xxx».

Ещё были photogrammes, это кога ты снимаешь предмет со вспышкой, только вспышка не со стороны фотоаппарата, а с обратной, то есть свет не освещает предмет, а проходит сквозь него. Результат чаще сюрреалистический, чем информативный.

Вернулся к основной экспозиции. Экспонат-мечта! Это памятные жетоны от сессий бретонского парламента (мой вольный перевод États de Bretagne). К каждой сессии чеканили памятные монеты, и каждый раз разные.

Это тоже артефакт из того «парламента» — его решения (les pièces de procédure) сохранялись в таких вот мешках, подвешенных на крючках в помещении парламента. Удивительная, конечно, символика — видно, что регион морской.

А про этот экспонат я когда-то читал в музее Carnavalet — это сувенир о взятии Бастилии, сделанный и камня, на которые разобрали Бастилию.

После Революции остались и монархисты. Вот это — один из их тайных символов. Революционная купюра в 5 ливров, на одной стороне которой написано «Свобода, равенство, братство или смерть» (надо же! это не Фидель Кастро придумал?), на другой — «Единство и неделимость Республики». Купюра сложена таким образом, чтобы читалось «Смерть Республике» (отсутствие падежей во французском упрощает подобные игры).

В одной из последних витрин музея, посвящённой сегодняшнему имиджу Бретани, выставлена традиционная бретонская чашка, которую можно купить в любом туристическом магазине. Обычно подаётся как чашка для сидра (даже у нас дома такая есть, используется под любой аперитив — оливки / орешки). Они часто «именные», когда ты покупаешь чашку со своим именем. В музее выставили версию с именем маркиза Де Сада — связь его с Бретанью от меня ускользает.

Philippe Brenot, «Taxi-Thérapie»

Полочка 017/120 — Philippe Brenot, «Taxi-Thérapie». Показалось интересным описание на последней странице обложки: по Парижу ездит такси с психотерапевтом за рулём. К нему записываются, как на обычный приём, только вместо дивана — заднее сидение его машины. В книге описание недели, одна глава = один день, один раздел = один клиент. Показалось похожим на очень понравившийся мне сериал En thérapie — взял. Оказалось не сильно похоже. То есть, формально да, то же самое, но фокус скорее на личности терапевта, а не на его клиентах. Плюс, особенность работы терапевта из книги — к нему можно попасть только по рекомендации — приводит к тому, что у него все клиенты так или иначе знакомы друг с другом. Герой чётко проговаривает, что это прямое нарушение принципов терапии, он регулярно попадает в ситуации, красиво иллюстрирующие, почему именно это обычно запрещается, но у него это так.

Полочка 017/120 — Philippe Brenot, «Taxi-Thérapie». Показалось интересным описание на последней странице обложки: по Парижу ездит такси с психотерапевтом за рулём. К нему записываются, как на обычный приём, только вместо дивана — заднее сидение его машины. В книге описание недели, одна глава = один день, один раздел = один клиент. Показалось похожим на очень понравившийся мне сериал En thérapie — взял. Оказалось не сильно похоже. То есть, формально да, то же самое, но фокус скорее на личности терапевта, а не на его клиентах. Плюс, особенность работы терапевта из книги — к нему можно попасть только по рекомендации — приводит к тому, что у него все клиенты так или иначе знакомы друг с другом. Герой чётко проговаривает, что это прямое нарушение принципов терапии, он регулярно попадает в ситуации, красиво иллюстрирующие, почему именно это обычно запрещается, но у него это так.Читая о том, как герой слушает чужие истории, мы узнаём его самого. В какой-то момент выясняется, что герой — один из украденных аргентинской хунтой детей. Я уже читал про эту историю, последний раз, кажется, на выставке в Помпиду, но там был больше акцент на похищениях / убийствах оппозиционеров. А там были ещё и дети. Которых — после того как убивали их родителей — передавали на усыновление в «правильные» семьи. Героя через много лет нашла его бабушка, одна из бабушек площади Мая. Это тоже очень важная история. О том, как родители (в основном матери, бабушки) пропавших без вести людей пришли к хунте требовать правды. Их никуда, конечно же, не пустили, попытались разогнать как несанкционированный митинг — они сказали, что это не митинг, что они не стоят-митингуют, а просто ходят по площади, и начали ходить по кругу. Их попытались разогнать, потому что нельзя собираться больше трёх — они встали парами и начали ходить по две. И так продолжалось каждую неделю, несколько лет. Не то, чтобы это как-то ускорило падение хунты. И уж тем более, не вернуло к жизни похищенных и убитых. Но всё равно, приятно читать о живом обществе и живых людях. Даже в таких ситуациях. С другой стороны осознаёшь, насколько ужесточились с тех пор диктатуры — нынешние российские власти винтят кого попало при любых обстоятельствах, с усмешкой поглядывая на жалкую аргентинскую хунту. С другой стороны, всё правильно, только на Украине уже убито в 7 раз больше россиян, чем аргентинская хунта убила своих граждан за всё своё время правления (каждого тысячного жителя страны).

Возвращаясь к судьбе героя: он всё детство и молодость верил, что его родители — те самые усыновившие его проправительственные военные. Отучился, начал делать карьеру. И тут его нашла бабушка. И у него мгновенно всплыло в голове пусть и смутное, но воспоминание об убитых родителях. И как теперь жить? Как называть этих «родителей», которые всё это время были в курсе? Которые наверняка тоже искренне верили, что они спасали сироту. В этот момент, конечно, накрывает уныние: всё уже было, и не один раз, и ничему это никого не учит.

Возвращаясь к книге: у героя прекрасная / ужасная манера интерпретировать слова клиентов через игру слов. C’était une stratagème — Vous avez dit «j’aime»? Il n’est pas beau le couple qu’on forme aujourd’hui... — Conforme a quoi? Легко верю, что есть люди (сам знаю таких!), которых подобное раздражает, но лично мне очень нравится :-)

Ещё понравилась фраза «Un enfant n’a jamais les parents dont il rêve. Seuls les enfants sans parents ont des parents de rêve.» = Ни у одного ребёнка нет родителей его мечты. Только у сирот. (французский вариант, конечно же, существенно элегантнее моего перевода)

У героя по книге где-то с десяток клиентов, и я в них предсказуемо потерялся. Понятно, что (см. выше) это не так важно, но в какой-то момент я записал себе «чёрт, надо было с самого начала рисовать схему связей». Самое смешное — под конец книги есть who’s who список персонажей с краткой биографией каждого, и в частности с его связями с остальными персонажами. Ну вот кто мешал им поместить его в начале книги, а? Как это обычно делают в пьесах.

Почитал про автора — он оказался настоящим сварщиком врачом-психиатром. Судя по всему, это его единственный роман, в Википедии он теряется среди кучи популярных книжек по психологии и сексологии этого же автора. Сексологии, потому что он ещё и профессор сексологии в парижском университете. И член жюри премии Сада — премия эротической литературы. Как, всё-таки, богата жизнь вокруг нас!

Musée des Beaux-Arts de Rennes

В рифму рядом выставлен саркофаг для какой-то мышки (по-французски назвали musaraigne, на русский это переводится как «бурозубка»).

Затем «кабинет курьёзов» — тесная комната с кучей шкафов, где навалены предметы чьей-то очень эклектической коллекции. Выглядит этот ужас примерно как на фотографии ниже. В шкафах нет места для табличек, только номера, на входе можно взять книжку в описанием каждого номера — ну и то слава богу.

Матье Ленен, «Богоматерь с бокалом вина», 1640-1650. Кураторы пишут про бокал вина как символ жертвы Христа (надо полагать, через причастие, и что булочки за спиной Иисуса оттуда же). А ещё про удивительный реализм в изображении святых.

Сфоткался на фоне Джоконды, пока рядом никого не было :-) Это копия конца XIX века, конечно же.

Georges Lallemant, «Святое семейство», около 1630. Сразу же в глаза бросается странный головной убор. С табличке пишут о «coiffe dite d’Egyptienne ou de bohémienne», то есть головной убор египтянки или цыганки (отдельно замечу, что первая по-французски пишется с большой буквы, вторая — с маленькой, точно так же как Ukrainienne, но juive — такое ощущение, что название народа пишется с большой буквы, если есть одноимённая ему страна). Понятно, что поиск по этим словам ведёт на 1001 магазин карнавальных костюмов цыганок и фараонов. Слава богу, что есть ChatGPT, и он объясняет, что в XVII веке европейцы считали, что цыгане пришли из Египта, и этими словами называли любой «а-ля цыганский» платок вокруг головы. Здесь, такое ощущение, платок повязан не вокруг голову, а вокруг нимба. Почему Мария переодета в цыганку? Потому что они бегут от Ирода в Египет!

Jean Bernard Chalette, «Несправедливость», 1676. В 1674 году Франция ввела новый налог, в Бретани поднялся бунт, который король подавил войсками. Через пару лет архидиакон бретонский заказывает художнику эту картину. Дьявольское отродье, воплощающее собой королевский налог, едет прямо по живым людям на повозке, запряжённой какими-то безумными леопардами. Дьявола направляет тиран в чёрном плаще (уж не на Людовика ли XIV намёк?), за которым простирается разорённая (надо полагать, его же налогами) земля. Две женщины справа — это Мир и Правосудие, они издалека наблюдают за безобразием.

Шарль Лебрен, посмертный портрет Henriette Sélincart, 1680. Я зацепился, понятное дело, за рамочку, но она оказалась современной. Потому что портрет был для надгробья, но после Революции его, видимо, засчитали за картину и конфисковали. В 1839 году портрет вернули наследникам, в 1980 году те передали картину музею. Примерно тогда же сделали рамочку, в стиле оригинального надгробья.

Филипп де Шампень, портрет детей Habert de Montmor, 1649. Отличные лица у детей (все мальчики, кроме Анны-Луизы в центре, с цветочками и лимоном в руках), а на стенке слева написаны их имена и возраст.

Шарль Мейнье, «Александр Македонский дарит Кампаспу Апеллесу», 1822. В двух словах легенда: Апеллес — художник Македонского, Кампаспа — любовница Македонского, одновременно модель Апеллеса. Апеллес влюбился, Македонский с барского плеча подарил любовницу художнику (примерно как в анекдоте: «так жена же — это не вещь!» — «это правда, жена — не вещь. вот машина — это вещь!»). Понятно, что эту историю художники рисовали исключительно для напоминания сильным мира сего, что ради них не надо ничего жалеть. За Апелессом нарисована «Венера и Амур» — картина, для которой позировала Кампаспа. Сзади — его же «Клевета».

Eugène Cyrille Brunet, «Мессалина», 1884. Кураторы на табличке совершенно справедливо проезжаются по скульптуре, имеющее крайне отдалённое отношение к названию — имя жены римского императора здесь исключительно для того, чтобы прикрыть желание скульптора изобразить (а заказчика приобрести) голую женщину. Отдельно обращают внимание на «одежду», не столько прикрывающую грудь, сколько обращающую на неё внимание.

По этому поводу, говорят, обратите внимание на работу Elsa Sahal, «Dancing Twins», 2021. Которая доводит это желание до абсурда. Вы хотите голую женщину? Вам нужно много сисек? Да без вопросов, получите!

Bolesław Biegas, «Людвиг ван Бетховен», 1904. Справа его же, чуть менее, но всё равно впечатляющая «Жизнь», 1903.

André Devambez, Всемирная выставка 1937 года, вид с Эйфелевой башни, 1937. Мне просто очень нравится история этой выставки, с двумя павильонами друг напротив друга: советским («Рабочий и колхозница» на крыше) и фашистским (имперский орёл).

Laure Garcin, Автопортрет, 1932. Просто приятный пост-кубизм. Абы как повёрнутые глаза и губы. И фон с цветочками, как будто обои наклеили. Кайф!

Увидел картину, про которую читал на выставке сюрреализма в Центре Помпиду: Yves Laloy, «Les petits pois sont verts... les petits poissons rouges...», 1959. Как по мне, это уже концептуальное искусство, где идея картины существенно важнее самой реализации.

Справа он же, «Tel est faune et moi dès queue possible», 1959-1960 (читается как «téléphonez-moi dès que possible»).

Франсуа Морелле, «Georges de La Tour défiguré», 1988. Слово défiguré в названии картины обозначает «изменить внешний вид», но при этом, если разобрать просто по корням, «без фигур». Имеется в виду картина «Младенец» Жоржа де Латур, висящая в этом же музее. Кураторы отмечают, что художник заменил оригинальные лица на куски холста стандартного для портретов размера, во Франции он называется «Figure 30».

Бернар Бюффе, «Розовый фламинго», 1963. Какая у него всё-таки прекрасная подпись! По одной подписи сразу же вспоминаешь его стиль, его портреты!

Thomas Huber, «Halle, Massgaben II», 2013. Как выше была скульптура «сисек много не бывает» — эта работа из той же серии: «картин много не бывает». Картина с музеем, заполненным картинами, на которых другие музеи и другие картины.

Малкольм Морли, «Albatros with Sopwith Pop», 2001. Пост-поп-арт, прямо вот автоматическая ностальгия у любого взрослого мальчика. Были, у меня тоже такие были! И названия до боли знакомые! Я помню, помню, помню!

Collection Pinault в Rennes

Giulia Andreani, «Fabulation», 2023. Тоже интересный не только результат, но и история. Пино купил фотоархивы XX века Condé Nast, и Джулия Андриани сделала триптих (здесь была только эта, центральная его часть) на основе фотографий из архива. Результат получился гипнотический. Слепая женщина слева — явная отсылка к Святой Люсии, гид упомянула вот этот вариант её портрета, тоже с глазами-цветочками.

Очень приятно было увидеть работу Хёрста («Бюст коллекционера», 2016), которую я уже видел в Венеции.

Richard Prince, «Entertainers», 1983. Каждый портрет взят из бродвейских проб 1980-х. Понятно, что из всех пробовавшихся мало кого взяли, из всех выбранных мало у кого получилась карьера, из всех, кто всё же работает актёром, мало про кого мы скажем, что вот она, реализовавшаяся американская мечта, ради которой они все когда-то рассылали свои фотографии на кастинг. И в этом контексте фотографии на чёрных плитах начинают выглядеть реально ужасно — могильные плиты чьей-то мечты.

Пьер и Жиль, «Marie-France», 1980. Я про Пьера и Жиля узнал в 1990-х из московских глянцевых журналов. До сих пор помню их портрет Жан-Поля Готье — это было что-то совершенно сюрреалистическое, невозможное представить себе в реальном мире, который окружал нас тогда :-) На этом портрете — Marie-France, французская (см. цвета флага) трансгендерная певица 1970-1980-х.

Zoe Crocher, «Автопортреты у зеркала», 2009. У этих фотографий тоже красивая история: автор раздобыла где-то фотографии проститутки 1960-1980-х Michelle DuBois. Фотографии очевидно до предела стереотипированные — их проститутка раздавала / продавала своим клиентам, поэтому это даже не «фотографии проститутки» или «фотографии того, как проститутке казалось, она должна выглядеть» — это «фотографии того, как проститутке кажется, она должна выглядеть в глазах её клиентов». Здесь Zoe Crocher играет с этими фотографиями, переснимаясь в этих же позах. Как результат, никто, очевидно, не может с уверенностью сказать, были ли первоначальные фотографии.

Camille Blatrix, «Puglia», 2020. Шикарный портрет (у всех родителей в этот момент должен вырваться тяжёлый вздох), и шикарная техника — инкрустация по дереву.

Michael Crebber, «Or?», 2001. Пишут про незаконченный портрет как аллегорию молодости, оду отказу взрослеть. Настоящий художник, говорит автор, всю жизнь остаётся учеником, никогда не достигает своего «окончательного» уровня. Поэтому и картины у него могут быть всю жизнь неоконченными.

Antonio Obá, «Um Saci», 2017. Тут рассказывают историю Ота Бенга. Это пигмей, которого в начале XX века выставляли в американских музеях и зоопарках (Википедия говорит, что как минимум музеи были по его личному желанию, и почитав его биографию — не оторваться! — в это легко поверить). Лицо, конечно же, не Ото Бенга, всё это — работа художника. Но заострённые зубы — это была традиция конголезских пигмеев, и Ото Бенга за отдельную плату показывал свои, точно так же заточенные зубы. Вторая часть диптиха — как бы зеркало, слабо, но отражающее нас. Ну и очевидные мысли на тему: что есть человек?

Наша гид рассказала эту историю, а после того, как все посетители поохали по поводу расизма и бесчеловечности, сказала, что во Франции последний «человеческий зоопарк» открылся в 1994 году. Тишина в зале. Я тоже не поверил, но записал, поискал — всё правда, и тоже прекрасная история. Справедливости ради стоит заметить, что в том же 1994 году его и закрыли.

В рифму картина Sanya Kantarovsky (на табличке написано, что он родился в 1982 году в СССР, Википедия о нём не знает), «Зоопарк», 2023. Взгляд со стороны того, на кого смотрят посетители зоопарка.

Carrie Mae Wims, «Repeating the Obvious», 2019. Это 39 копий разного размера одной и той же фотографии — лица не разобрать, какой-то молодой человек в капюшоне. Типичный подозреваемый. На табличке пишут про способность общества не видеть какую-то свою часть. Точнее, видеть вот так вот, расплывчато. Не вдаваясь в детали. Какая разница? Все они на одно лицо.

Zhang Huan, «Дружба (две женщины)», 2007.

Здесь просто понравилась техника: это пепел палок-вонялок из буддистского храма, отсортированный по цвету таким образом, чтобы получилась картинка.