Friends

Pour la science № 576 — мелочи

Заметка про мурмурацию птиц. Появилась новая идея моделирования этого облака птиц / ретроинжениринга того, как эти птицы устроены. До сих пор считалось, что птицы стремятся держать какое-то расстояние до своих соседей, что, как мне кажется, примерно соответствует поведению жидкости. А тут попробовали вариант, как если бы птицы стремились сохранять постоянное количество соседей в непосредственной близости от себя — и это качественно улучшило воспроизведение настоящих облаков. Потому что у них действительно плотность по краю облака выше, чем в массе этого облака — именно из-за этого границы облака такие чёткие, это не оптический обман.

Заметка про длинный ковид, про то, что как минимум на хомячках увидели, как вирус попадает в мозг и остаётся там в течение многих месяцев после излечения. Меня больше удивила оценка: 2 миллиона французов страдает от длинного ковида. Каждый 30-й? По этому поводу интересна связь с соседней заметкой о том, почему лекарства не проникают в мозг (у нас есть специальная защита от того, чтобы в мозг не проникал всякий мусор из крови), и как учёные исследуют антитела лам, которые почему-то существенно мельче наших антител, и потенциально могут проходить в мозг.

Другая заметка о превентивном действии иммунитета. Пишут, что если рядом с нами кто-то чихает, или мы видим у кого-то сыпь на коже, — одно это вызывает активацию иммунной системы. Хорошо поработали делавшие нас инженеры :-)

В каждом номере журнала есть разворот с рекламой книг. Я с удовольствием читаю, там попадаются интересные вещи. В этот раз реклама книги про секреты фокусников, о том, как работает наше внимание, и как фокусник может пользоваться этим знанием. Под конец рецензии приводят цитату из Достоевского «Essayez de faire le tour de votre table sans penser à ce livre». Мне захотелось найти оригинал этой фразы. Скорее всего имеется в виду его очерк «Зимние заметки о летних впечатлениях», где он рассуждает о бескорыстном самопожертвовании, о том, как бескорыстность разрушается одной только мыслью о том, что это самопожертвование (ты начинаешь красоваться перед собой?) — и как можно не думать о чём-то в таких обстоятельствах? «Ведь это все равно, что не вспоминать о белом медведе. Попробуйте задать себе задачу: не вспоминать о белом медведе, и увидите, что он, проклятый, будет поминутно припоминаться.» Как именно при переводе на французский медведь превратился в книгу, непонятно.

Статья о том, как люди пытаются бороться с глобальным потеплением. Есть целый список предложений (геоинженерия), начиная от «покрасить все дороги в белый цвет» (они будут лучше отражать солнечный свет — это правда, но если посчитать конкретный результат, он не покроет даже выхлопов машин, которые будут красить). В статье рассказывают об ещё одном методе: поставить на полярных льдах кучу насосов, которые зимой будут качать воду из-под корочки, разливая её сверху — вода будет замерзать, получится больше льда, он дольше не будет таять летом. Конкретная реализация: это дроны, которые прилетают на нужное место, бурят скважину и качают. Этой зимой убедились в работоспособности проекта, следующей зимой собираются запустить 50 дронов, чтобы покрыть 100 км², к концу десятилетия мечтают поставить 500 000 дронов на всю Арктику. У меня явно нет квалификации, чтобы иметь собственное мнение по этому поводу. Я понимаю логику предлагающих — действительно, должно работать. Я понимаю логику критикующих — действительно, выглядит пластырем на переломе, да ещё и отвлекающим внимание общественности от собственно проблемы. Но лично я всё равно восхищаюсь уровнем фантазии и мотивированностью этих людей!

В статье про историю изучения режимов питания прекрасная иллюстрация. Подпись: в XVIII веке итальянский биолог Лаззаро Спалланзани выяснил, что переваривание — это химический процесс. Он провёл эксперимент над птицами: давал им проглотить колбу с кусочком мяса. К колбе были дырочки, она была привязана специальной верёвочкой, остававшейся снаружи животного (бёрк...). Через два дня колбочку доставали, и мясо было переварено => процесс явно не механический (колба цела), а химический.

comments

comments

Заметка про длинный ковид, про то, что как минимум на хомячках увидели, как вирус попадает в мозг и остаётся там в течение многих месяцев после излечения. Меня больше удивила оценка: 2 миллиона французов страдает от длинного ковида. Каждый 30-й? По этому поводу интересна связь с соседней заметкой о том, почему лекарства не проникают в мозг (у нас есть специальная защита от того, чтобы в мозг не проникал всякий мусор из крови), и как учёные исследуют антитела лам, которые почему-то существенно мельче наших антител, и потенциально могут проходить в мозг.

Другая заметка о превентивном действии иммунитета. Пишут, что если рядом с нами кто-то чихает, или мы видим у кого-то сыпь на коже, — одно это вызывает активацию иммунной системы. Хорошо поработали делавшие нас инженеры :-)

В каждом номере журнала есть разворот с рекламой книг. Я с удовольствием читаю, там попадаются интересные вещи. В этот раз реклама книги про секреты фокусников, о том, как работает наше внимание, и как фокусник может пользоваться этим знанием. Под конец рецензии приводят цитату из Достоевского «Essayez de faire le tour de votre table sans penser à ce livre». Мне захотелось найти оригинал этой фразы. Скорее всего имеется в виду его очерк «Зимние заметки о летних впечатлениях», где он рассуждает о бескорыстном самопожертвовании, о том, как бескорыстность разрушается одной только мыслью о том, что это самопожертвование (ты начинаешь красоваться перед собой?) — и как можно не думать о чём-то в таких обстоятельствах? «Ведь это все равно, что не вспоминать о белом медведе. Попробуйте задать себе задачу: не вспоминать о белом медведе, и увидите, что он, проклятый, будет поминутно припоминаться.» Как именно при переводе на французский медведь превратился в книгу, непонятно.

Статья о том, как люди пытаются бороться с глобальным потеплением. Есть целый список предложений (геоинженерия), начиная от «покрасить все дороги в белый цвет» (они будут лучше отражать солнечный свет — это правда, но если посчитать конкретный результат, он не покроет даже выхлопов машин, которые будут красить). В статье рассказывают об ещё одном методе: поставить на полярных льдах кучу насосов, которые зимой будут качать воду из-под корочки, разливая её сверху — вода будет замерзать, получится больше льда, он дольше не будет таять летом. Конкретная реализация: это дроны, которые прилетают на нужное место, бурят скважину и качают. Этой зимой убедились в работоспособности проекта, следующей зимой собираются запустить 50 дронов, чтобы покрыть 100 км², к концу десятилетия мечтают поставить 500 000 дронов на всю Арктику. У меня явно нет квалификации, чтобы иметь собственное мнение по этому поводу. Я понимаю логику предлагающих — действительно, должно работать. Я понимаю логику критикующих — действительно, выглядит пластырем на переломе, да ещё и отвлекающим внимание общественности от собственно проблемы. Но лично я всё равно восхищаюсь уровнем фантазии и мотивированностью этих людей!

В статье про историю изучения режимов питания прекрасная иллюстрация. Подпись: в XVIII веке итальянский биолог Лаззаро Спалланзани выяснил, что переваривание — это химический процесс. Он провёл эксперимент над птицами: давал им проглотить колбу с кусочком мяса. К колбе были дырочки, она была привязана специальной верёвочкой, остававшейся снаружи животного (бёрк...). Через два дня колбочку доставали, и мясо было переварено => процесс явно не механический (колба цела), а химический.

Categories: Friends

Pour la science № 576 — polémoflore

Статья о распространении растений во время войн. Мы все знаем о каких-нибудь там попугаях, заселивших парижский регион, или о кроликах в Австралии. И мы знаем о том, как солдаты привозят с собой какие-то болячки (испанский грипп приехал в Европу с американскими солдатами Первой мировой). А тут что-то среднее между этими двумя темами: какие растения попали в новые регионы вместе с прибывшими туда армиями? По-французски это ещё и красиво звучит, потому что выражение «la fleur au fusil» (дословно «с цветком в ружье») обозначает излишний оптимизм в начале войны, когда солдаты идут не столько воевать, сколько маршировать на параде победы.

В качестве примера приводят горную голубоглазку, до сих пор массово цветущую под Верденом, попавшую туда в виде зёрен на копытах лошадей американской армии. И восточную свербигу, которой русские казаки кормили своих лошадей в 1814 году.

Больше всего мне в этой истории понравилось то, что для этого эффекта / для таких растений есть специальное слово. Точнее даже два: старое flore obsidionale и современное polémoflore. Первый термин восходит к римскому венку corona obsidionalis — высшая военная награда (само слово «obsidionalis» при этом имеет корень «осада»). У второго термина корень более подходящий — «война».

comments

comments

В качестве примера приводят горную голубоглазку, до сих пор массово цветущую под Верденом, попавшую туда в виде зёрен на копытах лошадей американской армии. И восточную свербигу, которой русские казаки кормили своих лошадей в 1814 году.

Больше всего мне в этой истории понравилось то, что для этого эффекта / для таких растений есть специальное слово. Точнее даже два: старое flore obsidionale и современное polémoflore. Первый термин восходит к римскому венку corona obsidionalis — высшая военная награда (само слово «obsidionalis» при этом имеет корень «осада»). У второго термина корень более подходящий — «война».

Categories: Friends

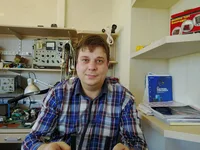

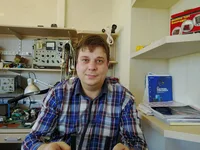

2025/12/18 - Паша Прохоров

Вас задолбали уже некрологи? Умер Паша Прохоров — внезапно, в кресле своего кабинета, видимо сердце. 53 года.

Паша был Большим человеком во всех смыслах. Высокого роста, могучей массы, большой мастер на все руки, владелец огромного бизнеса — завода по производству электроники, а может даже сети заводов. Был он человеком большого практического ума, вел бизнес вдумчиво и профессионально, без эмоций. Бизнес построил сам, своим трудом — открыл когда-то с другом крошечную мастерскую по производству электрических жалюзи и вырастил ее до роботизированного завода Nero, производящего электросчетчики и бытовую электронику на всю Беларусь и зарубежье. Но во всем, что не касалось бизнеса, Паша был человеком огромной, просто гигантской души — невероятно азартный, веселый, творческий, увлекающийся всем на свете. Если пел песни — то до утра, если пил — то до донышка, если ел — то стол горой, если садился на мотоцикл — становился активнейшим байкером Минска, если влюблялся — то по уши, если шел в революцию — шел до конца, даже посидел месяц в тюрьме. Мы жили в палатках на фестивале, лазили по заброшкам, учили английский, курили траву, запускали дроны, катались на самокатах, чинили какое-то электронное старьё, красили волосы в разные цвета, — и ему было всё, абсолютно всё интересно, словно он не 50-летний директор огромной фирмы, выделивший выходной между совещаниями, поездками на выставку для подписания договоров, презентацией новой модели умного дома и споров с поставщиками комплектующих. Его эмоции и искренность поражали всех — казалось, он был огромным ребенком, которого радовало и увлекало всё на свете. И конечно он был прекрасным другом — добрым гостеприимным, отзывчивым, искренним. Невероятный шок, не могу поверить в это пока. Паша, спасибо тебе, что был. Яркой бесконечности.

Паша был Большим человеком во всех смыслах. Высокого роста, могучей массы, большой мастер на все руки, владелец огромного бизнеса — завода по производству электроники, а может даже сети заводов. Был он человеком большого практического ума, вел бизнес вдумчиво и профессионально, без эмоций. Бизнес построил сам, своим трудом — открыл когда-то с другом крошечную мастерскую по производству электрических жалюзи и вырастил ее до роботизированного завода Nero, производящего электросчетчики и бытовую электронику на всю Беларусь и зарубежье. Но во всем, что не касалось бизнеса, Паша был человеком огромной, просто гигантской души — невероятно азартный, веселый, творческий, увлекающийся всем на свете. Если пел песни — то до утра, если пил — то до донышка, если ел — то стол горой, если садился на мотоцикл — становился активнейшим байкером Минска, если влюблялся — то по уши, если шел в революцию — шел до конца, даже посидел месяц в тюрьме. Мы жили в палатках на фестивале, лазили по заброшкам, учили английский, курили траву, запускали дроны, катались на самокатах, чинили какое-то электронное старьё, красили волосы в разные цвета, — и ему было всё, абсолютно всё интересно, словно он не 50-летний директор огромной фирмы, выделивший выходной между совещаниями, поездками на выставку для подписания договоров, презентацией новой модели умного дома и споров с поставщиками комплектующих. Его эмоции и искренность поражали всех — казалось, он был огромным ребенком, которого радовало и увлекало всё на свете. И конечно он был прекрасным другом — добрым гостеприимным, отзывчивым, искренним. Невероятный шок, не могу поверить в это пока. Паша, спасибо тебе, что был. Яркой бесконечности.

Паша был Большим человеком во всех смыслах. Высокого роста, могучей массы, большой мастер на все руки, владелец огромного бизнеса — завода по производству электроники, а может даже сети заводов. Был он человеком большого практического ума, вел бизнес вдумчиво и профессионально, без эмоций. Бизнес построил сам, своим трудом — открыл когда-то с другом крошечную мастерскую по производству электрических жалюзи и вырастил ее до роботизированного завода Nero, производящего электросчетчики и бытовую электронику на всю Беларусь и зарубежье. Но во всем, что не касалось бизнеса, Паша был человеком огромной, просто гигантской души — невероятно азартный, веселый, творческий, увлекающийся всем на свете. Если пел песни — то до утра, если пил — то до донышка, если ел — то стол горой, если садился на мотоцикл — становился активнейшим байкером Минска, если влюблялся — то по уши, если шел в революцию — шел до конца, даже посидел месяц в тюрьме. Мы жили в палатках на фестивале, лазили по заброшкам, учили английский, курили траву, запускали дроны, катались на самокатах, чинили какое-то электронное старьё, красили волосы в разные цвета, — и ему было всё, абсолютно всё интересно, словно он не 50-летний директор огромной фирмы, выделивший выходной между совещаниями, поездками на выставку для подписания договоров, презентацией новой модели умного дома и споров с поставщиками комплектующих. Его эмоции и искренность поражали всех — казалось, он был огромным ребенком, которого радовало и увлекало всё на свете. И конечно он был прекрасным другом — добрым гостеприимным, отзывчивым, искренним. Невероятный шок, не могу поверить в это пока. Паша, спасибо тебе, что был. Яркой бесконечности.

Паша был Большим человеком во всех смыслах. Высокого роста, могучей массы, большой мастер на все руки, владелец огромного бизнеса — завода по производству электроники, а может даже сети заводов. Был он человеком большого практического ума, вел бизнес вдумчиво и профессионально, без эмоций. Бизнес построил сам, своим трудом — открыл когда-то с другом крошечную мастерскую по производству электрических жалюзи и вырастил ее до роботизированного завода Nero, производящего электросчетчики и бытовую электронику на всю Беларусь и зарубежье. Но во всем, что не касалось бизнеса, Паша был человеком огромной, просто гигантской души — невероятно азартный, веселый, творческий, увлекающийся всем на свете. Если пел песни — то до утра, если пил — то до донышка, если ел — то стол горой, если садился на мотоцикл — становился активнейшим байкером Минска, если влюблялся — то по уши, если шел в революцию — шел до конца, даже посидел месяц в тюрьме. Мы жили в палатках на фестивале, лазили по заброшкам, учили английский, курили траву, запускали дроны, катались на самокатах, чинили какое-то электронное старьё, красили волосы в разные цвета, — и ему было всё, абсолютно всё интересно, словно он не 50-летний директор огромной фирмы, выделивший выходной между совещаниями, поездками на выставку для подписания договоров, презентацией новой модели умного дома и споров с поставщиками комплектующих. Его эмоции и искренность поражали всех — казалось, он был огромным ребенком, которого радовало и увлекало всё на свете. И конечно он был прекрасным другом — добрым гостеприимным, отзывчивым, искренним. Невероятный шок, не могу поверить в это пока. Паша, спасибо тебе, что был. Яркой бесконечности.

Categories: Friends

Musée de La Poste — основная экспозиция, Part II

Вторая часть фотографий из основной экспозиции Музея Почты. Телеграфный аппарат Брегет, 1850 год — оказывается, они делали не только часы :-)

Рядом показали «эпитафию» телеграфу (авторство кому только не приписывалось, но определённости нет) — это если кому-то кажется, что «язык СМС» изобрели недавно (в скобках мои варианты интерпретации):

Tout se dit avec l’A,B,C.

L’A.B.C. partout F.E.T. (fêté ?)

Longtemps par le sort K.O.T. (chaoté)

Nous cesserons de V.G.T. (végéter)

Le télégraphe est A.J.T. (ajouté)

De fureur, il est R.I.C. (hérissé)

Il ne peut supporter l’I.D. (idée)

Que, du monde, il est F.A.C. (effacé)

Oui, malgré son R.E.B.T. (air hébété)

Trop longtemps, il nous R.S.T. (resté)

Debout, comme une D.I.T. (déité)

Vieillard que le temps A.K.C. (a cassé)

C’est une affaire D’S.I.D. (décidée)

Son F.I.J. est même O.T. (effigie / ôté ?)

De lui, nous avons R.I.T. (hérité)

Car il est enfin D.C.D. (décédé)

А это — легендарный (во Франции) Minitel, конкретно этот экземпляр 1985 года, но сам сервис с 1982-го. Удивительно, конечно, насколько это была передовая технология. Там был телефонный справочник, онлайн магазины, покупка билетов в театр и на поезд, новости, мейл / чат, секс по телефону и пр. Но «не взлетело» — Интернет в итоге победил. Интересно, были ли в других странах аналогичные альтернативы, которые не смогли выйти на международную сцену.

Отличный предмет из серии «угадайте, зачем оно было нужно?».

Это «claquoir de petite poste», вторая половина XVIII века, трещотка почтальона. Он крутил её, и по звуку жители слышали, что идёт почтальон. Тогда не было не только почтовых ящиков для получения, но и почтовых ящиков для отправления писем (они появились только в XIX веке) — всё нужно было давать в руки почтальону. Во время первого прохода рано утром, пишут кураторы музея, почтальон воздерживался от своей трещотки, чтобы не мешать сну дам («afin de ne pas troubler le someil des dames»).

Отличная витрина про сельского почтальона (иллюстрации — газеты 1911 года с альпийским почтальоном и 1902 года с почтальоном в Landes — я там был, там реально болота).

Почтальону платили за километр пути, в среднем он ходил 28 километров в день, но у некоторых маршрут доходил и до 40 километров (рекорд 53 километров, но это был какой-то уникальный почтальон). При этом ставка была достаточно низкой, только на зарплату почтальона было не прожить. Поэтому сельские почтальоны одновременно (за отдельную плату) чинили часы, обувь, одежду и мебель (отличный набор!). Изначально у сельских почтальонов не было официальной униформы, но «чтобы вызывать уважение у населения» они придумали надевать синюю рубашку с красным воротником. В 1835 году это сделали официальной одеждой сельского почтальона, вместе с металлическим жетоном на сумку.

Фотография 1954 года. Велосипеды нужны там, где машина не проезжает. Удивительно, конечно, как изменилась страна за 70 лет. Понятно, что и сейчас есть какие-то дороги, по которым машина не проедет. Но сколько людей там живёт? Я знаю разве что горные приюты. Но насколько туда доставляют почту? Искренне надеюсь, что нет. А во все реально жилые места уже давно провели дорогу. Тут же статистика: процент почты, доставленной машиной, велосипедом или пешком. В 1966 году это 17%-61%-22%. В 2011 уже 58%-31%-11%. Но статистика обманчива, к нам домой, например, почту привозят на велосипеде — но это не потому, что машина здесь не проедет.

Это, я думаю, достаточно анекдотичный способ доставки, но да, было и такое (1900-1910, Sologne et Val de Loire).

А это — просто кадр из фильма, так и видится Жан Габен в роли почтальона. Это Saint-Omer, 1976 год.

Это типично французская штука — Альманах Почты. Календарь на следующий год, почтальоны разносят их по домам перед Рождеством — в обмен на какую-то добровольную сумму денег (в разговорной речи это называют les étrennes, хотя изначально это слово обозначало обязательные подарки). Пишут, что это было официальной практикой с 1855 года, и что за счёт этих денег почтальон мог удваивать свою годовую зарплату. Нам сейчас аналогичные календари приносят не только почтальон (мы ему обычно даём 20€ — ему надо обойти с 1000 человек, чтобы удвоить зарплату), но и пожарные (тоже 20€) и мусорщики (этим 50€). Но почтовый альманах, конечно, самый известный. В музее сделали подборку альманахов разных лет. Очень классно, что они оставили и 1943 год с Петеном и 1945 год с де Голлем. Мне нравится, когда люди не пытаются сделать вид, что каких-то эпизодов их истории не было.

Устройство для гашения марок. Оно ставило две печати: одна для гашения марки, другая с датой отправления. Устройство 1884 года, когда Почта решила автоматизировать процесс. Машина позволяла гасить до 3000 писем в час (примерно 1 в секунду). Использовалась вплоть до 1960-х, несмотря на то, что ещё в 1924 году появились электрические машины, гасившие до 30 000 писем в час.

Здесь же рассказали о том, что компании могут не покупать марки, а поставить себе машину, отмечающую письмо как «оплаченное», и потом сообщающее Почте, сколько денег нужно взять с этой компании. Я видел у нас на работе такое устройство — в длину метров 5, оно сразу печатало письма, печатало конверт, заворачивало и печатало на конверте «марку» (свидетельство об оплате), и всё это со впечатляющей скоростью. Наверное ещё и первично сортировало как-то. Пишут, что в 2000 году через такие машины проходило больше половины всех писем Франции — интересно, насколько оно вообще ещё живо, или все, кто могли, перевели клиентов на электронные письма? Рассказывают про рынок таких машин — Почта не производила их, а выдавала сертификации сторонним производителям, которые не продавали свои машины, а сдавали их в аренду. В 2015 году оборот таких машин оценивался в 2,6 миллиардов евро, и их было 260 000 (т.е. по 10 000€ одна машина в год).

Немного статистики писем, которые Почта не может доставить — ошибка адреса или нечитаемый почерк. До введения почтовых марок (1848 год) это было большой проблемой, потому что за письмо платила принимающая сторона — ты её ищешь, не находишь, да ещё и денег за это никто не платит. Сейчас Почта не может доставить порядка 3% отправленных писем (9 миллионов). Для них построили целый центр в Libourne, работники этого центра имеют право вскрывать письма и читать их в поисках подсказок, как можно найти получателя. Отличная работа! Достаточно большая часть этих писем — для Деда Мороза. И вроде как они на все отвечают — надо попробовать написать :-)

Ужасная фотография, но отличный экспонат. Это приёмный терминал пневмопочты. Система существовала с 1866 года (аппарат 1884 года), капсулы (courseurs, их видно внизу) перемещались со скоростью 400-800 метров в минуту, в каждой капсуле 20-35 писем. Использовались в основном для передачи телеграмм (срочные сообщения) между отделениями почты Парижа. В 1934 году — максимум развития сети — было 450 километров труб. Но постепенно ею пользуются всё меньше, и в 1984 году систему закрывают. Конкретно этот терминал стоял в Министерстве Заморских Территорий Франции, затем его поставили в Парижский Главпочтамт (Poste centrale du Louvre), оттуда уже в музей.

Вывески разных лет. Современный логотип на жёлтом фоне.

Отдельно рассказали про роль Почты в банковском секторе. Сейчас это просто ещё один банк. Отличается разве только тем, что он формально не имеет права отказывать открывать счёт человеку, имеющему право на банковский счёт во Франции — мы этим пользовались для украинских / российских беженцев, которые часто не представляют собой интереса для коммерческих банков, но которым нужен банковский счёт. А исторически роль Почты была существенно сильнее. В конце XIX века во Франции 36 000 городов / деревень, и только в 2000 из них есть банковское отделение. В 1881 году дали Почте возможность открывать накопительные счета, и уже через 2 года у них было 212 000 клиентов, в 1994 году — 30 миллионов. Почта первой во Франции дала возможность открывать банковские счета замужним женщинам (остальные банки, насколько я понимаю, подтянулись только в 1950-х). Ещё до этого, с 1817 года, Почта предлагала денежные переводы. До того можно было послать деньги в конверте, а тут по почте передавали только сумму, которую забрали в одном отделении — и нужно было выдать в другом. И снова мгновенный расцвет: уже в 1820 году 300 000 переводов, в 1918 — 80 миллионов. Но с 1980-х другие банки начали предлагать альтернативы (привычные нам сейчас банковские переводы), и почтовые мандаты постепенно сошли на нет.

Это французский аналог известного всем по фильмам Alfa-Bravo-Charlie — правила передачи текста по буквам. Кайф, что для E и É разные слова (а для другой диакритики ничего не предусмотрено). Отдельно вставляют правила передачи чисел — как говорится, «от авторов quatre-vingt-dix-sept».

Один из стандартных форматов французских марок — вот такой вот carnet (внизу по центру) из 10 самоклеящихся марок. Каждая книжечка на какую-то тему — просто идеальный предмет для коллекционирования. Здесь — набор 2011 года к 8 марта, работы арт-стрит артистки Misstic (мне она очень нравилась — в центре её автопортрет).

А это художник C215, он до сих пор работает. В Париже полно таких вот почтовых ящиков или электрических / телефонных распределителей с портретами великих людей (я видел несколько и в провинции, и даже заграницей, но в Париже их больше всего). В музее поставили почтовый ящик с портретами двух парижских бомжей (это уже бутик музея).

Рядом показали «эпитафию» телеграфу (авторство кому только не приписывалось, но определённости нет) — это если кому-то кажется, что «язык СМС» изобрели недавно (в скобках мои варианты интерпретации):

Tout se dit avec l’A,B,C.

L’A.B.C. partout F.E.T. (fêté ?)

Longtemps par le sort K.O.T. (chaoté)

Nous cesserons de V.G.T. (végéter)

Le télégraphe est A.J.T. (ajouté)

De fureur, il est R.I.C. (hérissé)

Il ne peut supporter l’I.D. (idée)

Que, du monde, il est F.A.C. (effacé)

Oui, malgré son R.E.B.T. (air hébété)

Trop longtemps, il nous R.S.T. (resté)

Debout, comme une D.I.T. (déité)

Vieillard que le temps A.K.C. (a cassé)

C’est une affaire D’S.I.D. (décidée)

Son F.I.J. est même O.T. (effigie / ôté ?)

De lui, nous avons R.I.T. (hérité)

Car il est enfin D.C.D. (décédé)

А это — легендарный (во Франции) Minitel, конкретно этот экземпляр 1985 года, но сам сервис с 1982-го. Удивительно, конечно, насколько это была передовая технология. Там был телефонный справочник, онлайн магазины, покупка билетов в театр и на поезд, новости, мейл / чат, секс по телефону и пр. Но «не взлетело» — Интернет в итоге победил. Интересно, были ли в других странах аналогичные альтернативы, которые не смогли выйти на международную сцену.

Отличный предмет из серии «угадайте, зачем оно было нужно?».

Это «claquoir de petite poste», вторая половина XVIII века, трещотка почтальона. Он крутил её, и по звуку жители слышали, что идёт почтальон. Тогда не было не только почтовых ящиков для получения, но и почтовых ящиков для отправления писем (они появились только в XIX веке) — всё нужно было давать в руки почтальону. Во время первого прохода рано утром, пишут кураторы музея, почтальон воздерживался от своей трещотки, чтобы не мешать сну дам («afin de ne pas troubler le someil des dames»).

Отличная витрина про сельского почтальона (иллюстрации — газеты 1911 года с альпийским почтальоном и 1902 года с почтальоном в Landes — я там был, там реально болота).

Почтальону платили за километр пути, в среднем он ходил 28 километров в день, но у некоторых маршрут доходил и до 40 километров (рекорд 53 километров, но это был какой-то уникальный почтальон). При этом ставка была достаточно низкой, только на зарплату почтальона было не прожить. Поэтому сельские почтальоны одновременно (за отдельную плату) чинили часы, обувь, одежду и мебель (отличный набор!). Изначально у сельских почтальонов не было официальной униформы, но «чтобы вызывать уважение у населения» они придумали надевать синюю рубашку с красным воротником. В 1835 году это сделали официальной одеждой сельского почтальона, вместе с металлическим жетоном на сумку.

Фотография 1954 года. Велосипеды нужны там, где машина не проезжает. Удивительно, конечно, как изменилась страна за 70 лет. Понятно, что и сейчас есть какие-то дороги, по которым машина не проедет. Но сколько людей там живёт? Я знаю разве что горные приюты. Но насколько туда доставляют почту? Искренне надеюсь, что нет. А во все реально жилые места уже давно провели дорогу. Тут же статистика: процент почты, доставленной машиной, велосипедом или пешком. В 1966 году это 17%-61%-22%. В 2011 уже 58%-31%-11%. Но статистика обманчива, к нам домой, например, почту привозят на велосипеде — но это не потому, что машина здесь не проедет.

Это, я думаю, достаточно анекдотичный способ доставки, но да, было и такое (1900-1910, Sologne et Val de Loire).

А это — просто кадр из фильма, так и видится Жан Габен в роли почтальона. Это Saint-Omer, 1976 год.

Это типично французская штука — Альманах Почты. Календарь на следующий год, почтальоны разносят их по домам перед Рождеством — в обмен на какую-то добровольную сумму денег (в разговорной речи это называют les étrennes, хотя изначально это слово обозначало обязательные подарки). Пишут, что это было официальной практикой с 1855 года, и что за счёт этих денег почтальон мог удваивать свою годовую зарплату. Нам сейчас аналогичные календари приносят не только почтальон (мы ему обычно даём 20€ — ему надо обойти с 1000 человек, чтобы удвоить зарплату), но и пожарные (тоже 20€) и мусорщики (этим 50€). Но почтовый альманах, конечно, самый известный. В музее сделали подборку альманахов разных лет. Очень классно, что они оставили и 1943 год с Петеном и 1945 год с де Голлем. Мне нравится, когда люди не пытаются сделать вид, что каких-то эпизодов их истории не было.

Устройство для гашения марок. Оно ставило две печати: одна для гашения марки, другая с датой отправления. Устройство 1884 года, когда Почта решила автоматизировать процесс. Машина позволяла гасить до 3000 писем в час (примерно 1 в секунду). Использовалась вплоть до 1960-х, несмотря на то, что ещё в 1924 году появились электрические машины, гасившие до 30 000 писем в час.

Здесь же рассказали о том, что компании могут не покупать марки, а поставить себе машину, отмечающую письмо как «оплаченное», и потом сообщающее Почте, сколько денег нужно взять с этой компании. Я видел у нас на работе такое устройство — в длину метров 5, оно сразу печатало письма, печатало конверт, заворачивало и печатало на конверте «марку» (свидетельство об оплате), и всё это со впечатляющей скоростью. Наверное ещё и первично сортировало как-то. Пишут, что в 2000 году через такие машины проходило больше половины всех писем Франции — интересно, насколько оно вообще ещё живо, или все, кто могли, перевели клиентов на электронные письма? Рассказывают про рынок таких машин — Почта не производила их, а выдавала сертификации сторонним производителям, которые не продавали свои машины, а сдавали их в аренду. В 2015 году оборот таких машин оценивался в 2,6 миллиардов евро, и их было 260 000 (т.е. по 10 000€ одна машина в год).

Немного статистики писем, которые Почта не может доставить — ошибка адреса или нечитаемый почерк. До введения почтовых марок (1848 год) это было большой проблемой, потому что за письмо платила принимающая сторона — ты её ищешь, не находишь, да ещё и денег за это никто не платит. Сейчас Почта не может доставить порядка 3% отправленных писем (9 миллионов). Для них построили целый центр в Libourne, работники этого центра имеют право вскрывать письма и читать их в поисках подсказок, как можно найти получателя. Отличная работа! Достаточно большая часть этих писем — для Деда Мороза. И вроде как они на все отвечают — надо попробовать написать :-)

Ужасная фотография, но отличный экспонат. Это приёмный терминал пневмопочты. Система существовала с 1866 года (аппарат 1884 года), капсулы (courseurs, их видно внизу) перемещались со скоростью 400-800 метров в минуту, в каждой капсуле 20-35 писем. Использовались в основном для передачи телеграмм (срочные сообщения) между отделениями почты Парижа. В 1934 году — максимум развития сети — было 450 километров труб. Но постепенно ею пользуются всё меньше, и в 1984 году систему закрывают. Конкретно этот терминал стоял в Министерстве Заморских Территорий Франции, затем его поставили в Парижский Главпочтамт (Poste centrale du Louvre), оттуда уже в музей.

Вывески разных лет. Современный логотип на жёлтом фоне.

Отдельно рассказали про роль Почты в банковском секторе. Сейчас это просто ещё один банк. Отличается разве только тем, что он формально не имеет права отказывать открывать счёт человеку, имеющему право на банковский счёт во Франции — мы этим пользовались для украинских / российских беженцев, которые часто не представляют собой интереса для коммерческих банков, но которым нужен банковский счёт. А исторически роль Почты была существенно сильнее. В конце XIX века во Франции 36 000 городов / деревень, и только в 2000 из них есть банковское отделение. В 1881 году дали Почте возможность открывать накопительные счета, и уже через 2 года у них было 212 000 клиентов, в 1994 году — 30 миллионов. Почта первой во Франции дала возможность открывать банковские счета замужним женщинам (остальные банки, насколько я понимаю, подтянулись только в 1950-х). Ещё до этого, с 1817 года, Почта предлагала денежные переводы. До того можно было послать деньги в конверте, а тут по почте передавали только сумму, которую забрали в одном отделении — и нужно было выдать в другом. И снова мгновенный расцвет: уже в 1820 году 300 000 переводов, в 1918 — 80 миллионов. Но с 1980-х другие банки начали предлагать альтернативы (привычные нам сейчас банковские переводы), и почтовые мандаты постепенно сошли на нет.

Это французский аналог известного всем по фильмам Alfa-Bravo-Charlie — правила передачи текста по буквам. Кайф, что для E и É разные слова (а для другой диакритики ничего не предусмотрено). Отдельно вставляют правила передачи чисел — как говорится, «от авторов quatre-vingt-dix-sept».

Один из стандартных форматов французских марок — вот такой вот carnet (внизу по центру) из 10 самоклеящихся марок. Каждая книжечка на какую-то тему — просто идеальный предмет для коллекционирования. Здесь — набор 2011 года к 8 марта, работы арт-стрит артистки Misstic (мне она очень нравилась — в центре её автопортрет).

А это художник C215, он до сих пор работает. В Париже полно таких вот почтовых ящиков или электрических / телефонных распределителей с портретами великих людей (я видел несколько и в провинции, и даже заграницей, но в Париже их больше всего). В музее поставили почтовый ящик с портретами двух парижских бомжей (это уже бутик музея).

Categories: Friends

Musée de La Poste — основная экспозиция, Part II

Вторая часть фотографий из основной экспозиции Музея Почты. Телеграфный аппарат Брегет, 1850 год — оказывается, они делали не только часы :-)

Рядом показали «эпитафию» телеграфу (авторство кому только не приписывалось, но определённости нет) — это если кому-то кажется, что «язык СМС» изобрели недавно (в скобках мои варианты интерпретации):

Tout se dit avec l’A,B,C.

L’A.B.C. partout F.E.T. (fêté ?)

Longtemps par le sort K.O.T. (chaoté)

Nous cesserons de V.G.T. (végéter)

Le télégraphe est A.J.T. (ajouté)

De fureur, il est R.I.C. (hérissé)

Il ne peut supporter l’I.D. (idée)

Que, du monde, il est F.A.C. (effacé)

Oui, malgré son R.E.B.T. (air hébété)

Trop longtemps, il nous R.S.T. (resté)

Debout, comme une D.I.T. (déité)

Vieillard que le temps A.K.C. (a cassé)

C’est une affaire D’S.I.D. (décidée)

Son F.I.J. est même O.T. (effigie / ôté ?)

De lui, nous avons R.I.T. (hérité)

Car il est enfin D.C.D. (décédé)

( Read more... )

comments

comments

Рядом показали «эпитафию» телеграфу (авторство кому только не приписывалось, но определённости нет) — это если кому-то кажется, что «язык СМС» изобрели недавно (в скобках мои варианты интерпретации):

Tout se dit avec l’A,B,C.

L’A.B.C. partout F.E.T. (fêté ?)

Longtemps par le sort K.O.T. (chaoté)

Nous cesserons de V.G.T. (végéter)

Le télégraphe est A.J.T. (ajouté)

De fureur, il est R.I.C. (hérissé)

Il ne peut supporter l’I.D. (idée)

Que, du monde, il est F.A.C. (effacé)

Oui, malgré son R.E.B.T. (air hébété)

Trop longtemps, il nous R.S.T. (resté)

Debout, comme une D.I.T. (déité)

Vieillard que le temps A.K.C. (a cassé)

C’est une affaire D’S.I.D. (décidée)

Son F.I.J. est même O.T. (effigie / ôté ?)

De lui, nous avons R.I.T. (hérité)

Car il est enfin D.C.D. (décédé)

( Read more... )

Categories: Friends

Dacia Duster

Взяли Dacia как минимум для того, чтобы понять, за что Renault деньги берёт. Эта машина примерно вдвое дешевле предыдущей, и это, конечно, чувствуется (я не говорю, что оно того стоит — это дело вкуса), поэтому описание будет скорее не «ой, что там было», а «ой, чего там не было» по сравнению с предыдущими. Начиная с мелочей — двери закрываются с таким характерным звуком, от которого ты уже отвык. Сиденья более жёсткие — осознаёшь это после длинной поездки, когда выползаешь из машины на карачках, потому как попу отсидел (сто лет такого не было). Но всё это достаточные детали, а вот чего мне по-настоящему не хватало — это адаптативного регулятора скорости. Это когда ты не просто говоришь «езжай 130 км/ч» — и он едет, даже если перед ним машины едут медленнее (бум!). А когда машина сама держит скорость, чтобы ни в кого не въехать, принимая 130 км/ч как цель. Особенно классно это на платной дороге, когда машина сама сбрасывает скорость до минимальной, ты платишь, поднимается шлагбаум — и она точно так же сама разгоняется до 130. После того, как привык к адаптативному, простой регулятор кажется совершенно бестолковым, включали его буквально пару раз за эти 9 месяцев.

Взяли Dacia как минимум для того, чтобы понять, за что Renault деньги берёт. Эта машина примерно вдвое дешевле предыдущей, и это, конечно, чувствуется (я не говорю, что оно того стоит — это дело вкуса), поэтому описание будет скорее не «ой, что там было», а «ой, чего там не было» по сравнению с предыдущими. Начиная с мелочей — двери закрываются с таким характерным звуком, от которого ты уже отвык. Сиденья более жёсткие — осознаёшь это после длинной поездки, когда выползаешь из машины на карачках, потому как попу отсидел (сто лет такого не было). Но всё это достаточные детали, а вот чего мне по-настоящему не хватало — это адаптативного регулятора скорости. Это когда ты не просто говоришь «езжай 130 км/ч» — и он едет, даже если перед ним машины едут медленнее (бум!). А когда машина сама держит скорость, чтобы ни в кого не въехать, принимая 130 км/ч как цель. Особенно классно это на платной дороге, когда машина сама сбрасывает скорость до минимальной, ты платишь, поднимается шлагбаум — и она точно так же сама разгоняется до 130. После того, как привык к адаптативному, простой регулятор кажется совершенно бестолковым, включали его буквально пару раз за эти 9 месяцев.Из плюсов — это действительно танк, с багажником в духе «а оце під помідори». На полу резиновые коврики — я не понимаю, почему их не кладут в «нормальные» машины, видимо это «не модно». Но учитывая, что мы моем наши машины один раз, непосредственно перед сдачей, и не переобуваемся после похода в говнище по лесу, отмывать резиновый коврик существенно проще, чем пылесосить войлочный пол машины.

Под конец срока у машины что-то разболталось и она начала поскрипывать. Я сразу вспомнил ЛиАЗы из нашего детства, про которые мы с сестрой шутили, что им сразу на заводе не докручивают какие-то болты, чтобы при езде автобус издавал этот характерный звук «ведра с гвоздями». У нашего Грузовика, конечно, был не такой звук, а скорее тихое поскрипывание, откуда-то в районе заднего стекла. Но тоже неприятно, и совершенно непонятно, что с этим делать.

Встроенный навигатор почему-то крайне медленный. Ну, то есть даже понятно, почему — быстрые чипы пошли на дорогие машины, а писать разный софт под разные машины дорого. Но это мелочи, потому что мы ездили в основном под Android Auto, и встроенным навигатором практически не пользовались. Опять же, под конец Грузовик поставил себе какой-то очередной апдейт софта, после чего у Android Auto появилась навязчивая мания искать именно тот телефон, с которым он ездил в прошлый раз. У нас с Анютой, очевидно, два разных телефона. И если мы едем вместе, то можно согласиться с железякой и ехать под тем телефоном, на котором она настаивает. Но если я еду один, а машина хочет видеть телефон Анюты, то это выглядит просто карикатурно. Говоришь: подключайся к моему. Ок, она подключается, но через пару секунд отключается и начинает искать Анютин. И так по кругу. Единственное решение, которое мы нашли — снести полностью второй телефон из памяти машины. То есть, перерегистрировать телефон каждый раз, когда ты едешь один. В нашем случае это случалось достаточно редко, но это явно ненормально.

Ещё заметили такую странную особенность (причём, такое ощущение, что мы уже видели это в какой-то из предыдущих машин). Обычно, когда подходишь к машине с ключом, она автоматически открывается. И если ты проходишь мимо (идёшь на автобус), то она так же автоматически закрывается. Но время от времени мы вечером видели, что машина оставалась открытой. Можно подойти к ней, открыть / закрыть дверь, или просто нажать на кнопку на ключе, и она закроется. Но об этом же думать надо, проверять — а мы как-то уже привыкли доверять своим машинам.

Поменяли на Renault Scenic E-Tech électrique, кодовое имя «мороженко», потому что номер HG-ND (Häagen-Dazs).

Categories: Friends

Dacia Duster

Взяли Dacia как минимум для того, чтобы понять, за что Renault деньги берёт. Эта машина примерно вдвое дешевле предыдущей, и это, конечно, чувствуется (я не говорю, что оно того стоит — это дело вкуса), поэтому описание будет скорее не «ой, что там было», а «ой, чего там не было» по сравнению с предыдущими. Начиная с мелочей — двери закрываются с таким характерным звуком, от которого ты уже отвык. Сиденья более жёсткие — осознаёшь это после длинной поездки, когда выползаешь из машины на карачках, потому как попу отсидел (сто лет такого не было). Но всё это достаточные детали, а вот чего мне по-настоящему не хватало — это адаптативного регулятора скорости. Это когда ты не просто говоришь «езжай 130 км/ч» — и он едет, даже если перед ним машины едут медленнее (бум!). А когда машина сама держит скорость, чтобы ни в кого не въехать, принимая 130 км/ч как цель. Особенно классно это на платной дороге, когда машина сама сбрасывает скорость до минимальной, ты платишь, поднимается шлагбаум — и она точно так же сама разгоняется до 130. После того, как привык к адаптативному, простой регулятор кажется совершенно бестолковым, включали его буквально пару раз за эти 9 месяцев.

Взяли Dacia как минимум для того, чтобы понять, за что Renault деньги берёт. Эта машина примерно вдвое дешевле предыдущей, и это, конечно, чувствуется (я не говорю, что оно того стоит — это дело вкуса), поэтому описание будет скорее не «ой, что там было», а «ой, чего там не было» по сравнению с предыдущими. Начиная с мелочей — двери закрываются с таким характерным звуком, от которого ты уже отвык. Сиденья более жёсткие — осознаёшь это после длинной поездки, когда выползаешь из машины на карачках, потому как попу отсидел (сто лет такого не было). Но всё это достаточные детали, а вот чего мне по-настоящему не хватало — это адаптативного регулятора скорости. Это когда ты не просто говоришь «езжай 130 км/ч» — и он едет, даже если перед ним машины едут медленнее (бум!). А когда машина сама держит скорость, чтобы ни в кого не въехать, принимая 130 км/ч как цель. Особенно классно это на платной дороге, когда машина сама сбрасывает скорость до минимальной, ты платишь, поднимается шлагбаум — и она точно так же сама разгоняется до 130. После того, как привык к адаптативному, простой регулятор кажется совершенно бестолковым, включали его буквально пару раз за эти 9 месяцев.Из плюсов — это действительно танк, с багажником в духе «а оце під помідори». На полу резиновые коврики — я не понимаю, почему их не кладут в «нормальные» машины, видимо это «не модно». Но учитывая, что мы моем наши машины один раз, непосредственно перед сдачей, и не переобуваемся после похода в говнище по лесу, отмывать резиновый коврик существенно проще, чем пылесосить войлочный пол машины.

Под конец срока у машины что-то разболталось и она начала поскрипывать. Я сразу вспомнил ЛиАЗы из нашего детства, про которые мы с сестрой шутили, что им сразу на заводе не докручивают какие-то болты, чтобы при езде автобус издавал этот характерный звук «ведра с гвоздями». У нашего Грузовика, конечно, был не такой звук, а скорее тихое поскрипывание, откуда-то в районе заднего стекла. Но тоже неприятно, и совершенно непонятно, что с этим делать.

Встроенный навигатор почему-то крайне медленный. Ну, то есть даже понятно, почему — быстрые чипы пошли на дорогие машины, а писать разный софт под разные машины дорого. Но это мелочи, потому что мы ездили в основном под Android Auto, и встроенным навигатором практически не пользовались. Опять же, под конец Грузовик поставил себе какой-то очередной апдейт софта, после чего у Android Auto появилась навязчивая мания искать именно тот телефон, с которым он ездил в прошлый раз. У нас с Анютой, очевидно, два разных телефона. И если мы едем вместе, то можно согласиться с железякой и ехать под тем телефоном, на котором она настаивает. Но если я еду один, а машина хочет видеть телефон Анюты, то это выглядит просто карикатурно. Говоришь: подключайся к моему. Ок, она подключается, но через пару секунд отключается и начинает искать Анютин. И так по кругу. Единственное решение, которое мы нашли — снести полностью второй телефон из памяти машины. То есть, перерегистрировать телефон каждый раз, когда ты едешь один. В нашем случае это случалось достаточно редко, но это явно ненормально.

Ещё заметили такую странную особенность (причём, такое ощущение, что мы уже видели это в какой-то из предыдущих машин). Обычно, когда подходишь к машине с ключом, она автоматически открывается. И если ты проходишь мимо (идёшь на автобус), то она так же автоматически закрывается. Но время от времени мы вечером видели, что машина оставалась открытой. Можно подойти к ней, открыть / закрыть дверь, или просто нажать на кнопку на ключе, и она закроется. Но об этом же думать надо, проверять — а мы как-то уже привыкли доверять своим машинам.

Поменяли на Renault Scenic E-Tech électrique, кодовое имя «мороженко», потому что номер HG-ND (Häagen-Dazs).

Update: похоже текст вышел каким-то разгромным, при том, что я хотел машину похвалить. Отличная машина, за свои деньги. Если у тебя не 50K€ бюджет, а 25K€, то она вообще самая лучшая. Просто не надо ожидать, что она будет ездить как машина за 50K€.

Categories: Friends

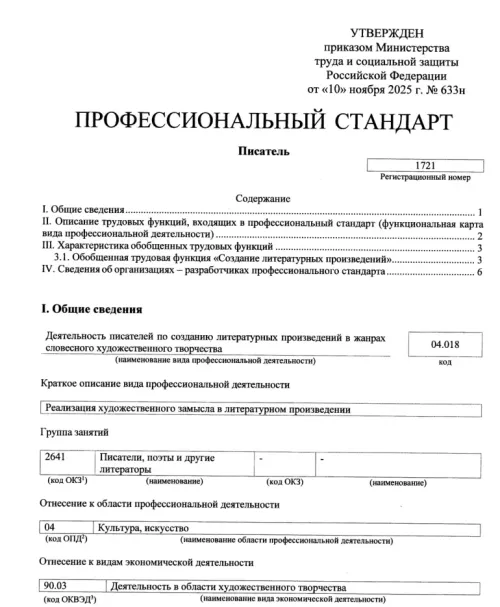

2025/12/16 - Мои поздравления всем 04.018

Российские бюрократы ввели «стандарт писателя» (если ссылка не открывается, я сохранил это чудо). С одной стороны, документ в своей области где-то там нужный. Говорю, как человек, безуспешно пытавшийся при открытии ИП найти себя в списках кодов профессий между эстрадными балалаечниками, дрессировщиками цирковых слоников и типографскими наборщиками. И не находил ничего более подходящего, чем «деятельность актеров, режиссеров, композиторов и скульпторов». Коей и занимался долгие годы. Хотя всем было посрать, плачу я свои скорбные налоги как творческая балерина или как водолаз по установке речных буёв. Тем более, что чиновные недураки за это время дважды успели поднять бабла по смене тех кодов в реестрах, а в моих бумагах код оставался как в 2009, что могло тоже вносить путаницу при оформлении договоров, если бы, напоминаю, всем не было так посрать. Так что нынешние изменения кодов не первые и наверняка не последние. Но документ конечно пиздец, какой смешной. Хотя бы потому, что стать писателем оказалось можно, имея «подуровень квалификации 6» — то есть на троечку, их 10. И еще почему-то обязательно «высшее образование», привет лицеисту Пушкину. Но раз уж такое случилось, спешу поздравить коллег по новому стандарту.

Уважаемые 2641! И все прочие, кто увлекается 04.018 с подуровнем 6! С 10.11.2025 мы зарегистрированы как 1721 за номером 633 как 84575 от 12.12.2025, что бы это ни значило! Так что с 1.09.2025 и вплоть до самого 1.09.2032 сможем вносить вклад в сокровищницу отечественной 04 и получать денежки за свою 90.03! Надеюсь, с введением профессионального стандарта у нас в стране станет больше стандартных писателей! А все нестандартные разбегутся! Успехов нам в нашем нелегком A/01.6, модном A/02.6, а если совсем нечем заняться, то грешным делом A/03.6!

Российские бюрократы ввели «стандарт писателя» (если ссылка не открывается, я сохранил это чудо). С одной стороны, документ в своей области где-то там нужный. Говорю, как человек, безуспешно пытавшийся при открытии ИП найти себя в списках кодов профессий между эстрадными балалаечниками, дрессировщиками цирковых слоников и типографскими наборщиками. И не находил ничего более подходящего, чем «деятельность актеров, режиссеров, композиторов и скульпторов». Коей и занимался долгие годы. Хотя всем было посрать, плачу я свои скорбные налоги как творческая балерина или как водолаз по установке речных буёв. Тем более, что чиновные недураки за это время дважды успели поднять бабла по смене тех кодов в реестрах, а в моих бумагах код оставался как в 2009, что могло тоже вносить путаницу при оформлении договоров, если бы, напоминаю, всем не было так посрать. Так что нынешние изменения кодов не первые и наверняка не последние. Но документ конечно пиздец, какой смешной. Хотя бы потому, что стать писателем оказалось можно, имея «подуровень квалификации 6» — то есть на троечку, их 10. И еще почему-то обязательно «высшее образование», привет лицеисту Пушкину. Но раз уж такое случилось, спешу поздравить коллег по новому стандарту.

Уважаемые 2641! И все прочие, кто увлекается 04.018 с подуровнем 6! С 10.11.2025 мы зарегистрированы как 1721 за номером 633 как 84575 от 12.12.2025, что бы это ни значило! Так что с 1.09.2025 и вплоть до самого 1.09.2032 сможем вносить вклад в сокровищницу отечественной 04 и получать денежки за свою 90.03! Надеюсь, с введением профессионального стандарта у нас в стране станет больше стандартных писателей! А все нестандартные разбегутся! Успехов нам в нашем нелегком A/01.6, модном A/02.6, а если совсем нечем заняться, то грешным делом A/03.6!

Categories: Friends

Musée de La Poste — основная экспозиция, Part I

После выставки про время пошёл на основную экспозицию. Всё-таки этот музей остаётся одним из моих любимых! Не был там несколько лет (музей на ремонте был), так что в этот раз была странная смесь между чем-то совершенно новым, и при этом таким же родным, как дом твоего детства. Надо чаще туда ходить!

Коллекция огромная, выставлена не хронологически, а тематически, поэтому моя выборка наверняка будет казаться хаотичной. Начинают с истории появления почты. Карта почтовых станций Франции 1632 года, 7350 километров официальных дорог с почтовыми станциями. В 1833 их будет уже 27 213 километров.

При этом как-то странно пишут, что была такая единица расстояния «poste», которая равнялась 2 «lieue» (тот самый, которых было 20 000 под водой). Я удивился, неужели у «почта» такая этимология? Поискал — не вижу такой единицы. Посмотрел в историческом словаре: нет, слово «почта» от того же корня, что и «пост» — изначально обозначало «место для лошади в конюшне», потом это слово органично перешло на саму конюшню, потом на систему перекладных, потом на использовавший этих перекладных сервис доставки писем. Спросил у ChatGPT — тот с удовольствием сгенерил внутренне несколько раз противоречивый текст о том, что да, была такая единица длины, как раз равнялась расстоянию между двумя почтовыми станциями, то есть 8 километров = 2 льё. В музее (на той же табличке, где рассказали про меру длины) пишут, что среднее расстояние между станциями было 13 километров. Как говорил Ленин: доверяй, но проверяй!

Слева — официальная бумага (brevet) о том, что этот человек — начальник почты, 1816 год. Должность нельзя было купить или продать, только получить от королевской власти или унаследовать.

Справа — письма времён Революции (1800 и 1816 годы), когда все города со словами старого режима (roi, noble, Notre-Dame, etc.) были переименованы. Здесь Port-Louis переименовали в Port-de-la-Liberté (какое-то время он назывался и Port-de-l’Égalité, сейчас вернули историческое название), а Beaumont-le-Vicomte — в Beaumont-sur-Sarthe (так и остался до сих пор).

Куда же в музее без современного искусства, тем более интерактивного! Véronique Bélard, «Recombinaison», 2015. Это «метеорит», на который можно положить руку, он «послушает космос» (радиотелескоп где-то в Швеции) и преобразует полученный шум в афоризм. Мне выпало про фараонов — ящитаю работает!

Список воздушных шаров, покинувших Париж во время осады 1870-1871 годов. Обратите внимание на левый нижний угол — проекция микроплёнки. Это для голубиной почты — голубь много веса не понесёт, поэтому письма переснимали на плёнку. Рядом висело объявление того же времени: уважаемые пользователи почты, пишите письма на самой тонкой бумаге, которая у вас есть, и складывайте ваши письма так, чтобы конверт не был нужен.

Один из тех самых голубей. Реально. Сразу после войны его объявили героем и сделали из него чучело (не уточняют, дождались ли, пока голубь умер своей смертью). Чтобы избежать китайских дешёвых подделок, под левым крылом у голубя стоит почтовый штамп (у этого «Орлеан, 23 ноября 1870»). Аналогичный штамп, простите, у него и под хвостом.

Отличные примеры писем до появления конвертов. 1 — письмо 1459 года, щит с полумесяцем — это подпись отправителя, чтобы получатель сразу понял, от кого письмо. 2 — письмо 1650 года, запечатанное пучком шёлковых ниток и воском. 3 — письмо наложенным платежом в Лондон, нижняя строчка гласит «paez le port 6d» — заплатите за доставку 6 денье. Там ещё было аналогичное письмо с надписью «два су», и рядом две полоски — это если доставляющий почтальон не умеет читать, чтобы он всё равно знал, сколько брать денег с получателя.

Прекрасный экспонат — печати для гашения марок и отметки даты прохождения письма через почтовое отделение. Печати из французских департаментов, аннексированных Германией в 1940 году. В июне оккупация, до сентября используются французские печати, но постепенно их заменяют на немецкие. Одновременно немцы рассылают указ о том, чтобы старые печати не выбрасывали / переплавляли, а сдавали в Берлинский музей почты Третьего рейха (коллеги!). С 1940 по 1944 год в тот музей прислали 216 французских печати. В 1944 году музей разбомбили. В 1947 году раскопали печати, оставили в музее почты ГДР, открывшемся на том же месте. В 1994 году музей закрылся, что именно было с коллекцией — непонятно, но в 2000 году там же открылся Музей коммуникации, который перебрал архив и признал эти печати военным трофеем, а значит незаконным приобретением (какие молодцы!). С 2018 года начали переговоры о реституции, в 2020 договорились, и в 2024 году торжественно передали Парижскому музею Почты. Хорошая история. Не только евреям возвращают немцы. Не только французы возвращают «трофеи». Такие вот реалии мира, в котором мы живём сейчас.

В 1870-е годы почту развозит железная дорога. Остановки на каждой станции сильно замедляют поезд, поэтому Почта экспериментирует с разными вариантами, как сбрасывать почту, не останавливая поезд (см. улавливающую сеть в левом нижнем углу на иллюстрации). Ещё сложнее собирать почту — на картинке вариант сбора мешка с почтой со столба. Ничего в итоге не сработало, на эксперименты забили.

С поездами интересная хронология. В 1841 году начали перевозить почту поездами. Уже в 1845 году создали почтовое отделение внутри поезда — то есть, пока поезд едет из Руана в Париж, внутри вагона работают почтовые работники, сортирующие почту. В 1900 году сделали специальные (существенно длиннее обычных) вагоны для Почты. В 1979 году запустили специальные почтовые поезда. В 1984 году запустили почтовые TGV — я помню их, такие жёлтенькие! А затем стремительный закат: в 1995 году закрыли все передвижные почтовые отделения, а в 2015 году отказались и от TGV. Электронная почта практически заменила «обычную».

До поездов аналогично использовали корабли. Слева — королевский указ (1786 год) о создании регулярного почтового сообщения с французскими колониями и с США, под это выделялось 24 парохода. Справа — объявление 1840 года о закупке 21 миллиона килограмм каменного угля. Часть для Кале, но основной объём для линии Марсель — Константинополь. У этой линии узловой порт в греческом Сиросе, там сортировка почты и пересадка на корабли до Афин и Александрии. Чумная Карантинная станция на Мальте. Безумная схема, но она работала! Пишут, что почта доходила из Марселя в Константинополь за две недели — как это стыкуется с (по определению) 40-дневным карантином, непонятно. Или карантин только для людей?

Но нет, тут же рядом вот это мега-устройство. В XIX веке, после того как учёные идентифицировали возбудители холеры и чумы, вместо того, чтобы держать письма на карантине, начали их дезинфицировать. При помощи таких вот устройств. Письмо держится щипцами, прокалывается встроенными в щипцы шипами, после чего его окунают в уксус и обдают какими-то специальными благовониями.

Достаточно безумная схема для Атлантики в 1928-1931 годах, когда пароход на подходе к Нью-Йорку катапультировал гидросамолёт, чтобы особенно важные и срочные письма пришли туда чуть быстрее. Экспериментировали пару лет, но выходило слишком дорого и замороченно. В итоге научились перелетать через Атлантику без помощи пароходов.

Неожиданный стенд про почтовые ракеты. Множество проектов, начиная ещё с 1930-х годов (в Австрии). Но ни один из испробованных вариантов не пошёл — если не считать, конечно, V1, в один из экземпляров которой немцы засунули письма британских военнопленных (письма сбросили непосредственно перед попаданием ракеты в её эпицентр). Ну и ещё один вариант в США, когда они в 1959 году запустили из подводной лодки баллистическую ракеты по Флориде. Заменив, конечно же, атомную боеголовку на контейнер с «письмами мира». Во Франции тоже пытались освоить почтовое сообщение ракетами — для Корсики, для каких-то потерянных бретонских островов и африканских колоний. Но нет, слишком дорого, после нескольких запусков забросили. На фотографии французская почтовая ракета Laté 110 (макет), 1962 год.

Письмо с первой в мире перевозке почты на самолёте. 1911 год, Henri Péquet перелетел через реку в Индии и перевёз почту. Марки по дизайну типично британские, но с номиналом в аннах (1/16 рупии) и пайях (1/12 анны — почему вместо 4 марок по 3 пайи не наклеили ещё одну анна, непонятно). Вот чем меня этот музей впечатляет — у них реально «есть всё»!

Во Франции первая авиапочта в 1912 году: перевезли мешок с 10 000 писем между Нанси и Lunéville. Больше всего меня в этой истории интересует, кто мог написать столько писем? В Нанси тогда было 120 000 населения, в Люневиле — 25 000. Тут же рекламная афиша компании Aéropostale, 1930. Удивительно, что топонимы написаны локальными языками, причём в СССР всё кириллицей (пусть и с ошибками), а в Греции — греческими буквами. Другие письменности, в первую очередь арабская, такой чести не удостоились — то ли тогда арабский язык не был нигде официальным (колонии), то ли подразумевалось, что культурный француз легко читает по-русски и по-гречески, а вот арабский это уже слишком?

Коллекция огромная, выставлена не хронологически, а тематически, поэтому моя выборка наверняка будет казаться хаотичной. Начинают с истории появления почты. Карта почтовых станций Франции 1632 года, 7350 километров официальных дорог с почтовыми станциями. В 1833 их будет уже 27 213 километров.

При этом как-то странно пишут, что была такая единица расстояния «poste», которая равнялась 2 «lieue» (тот самый, которых было 20 000 под водой). Я удивился, неужели у «почта» такая этимология? Поискал — не вижу такой единицы. Посмотрел в историческом словаре: нет, слово «почта» от того же корня, что и «пост» — изначально обозначало «место для лошади в конюшне», потом это слово органично перешло на саму конюшню, потом на систему перекладных, потом на использовавший этих перекладных сервис доставки писем. Спросил у ChatGPT — тот с удовольствием сгенерил внутренне несколько раз противоречивый текст о том, что да, была такая единица длины, как раз равнялась расстоянию между двумя почтовыми станциями, то есть 8 километров = 2 льё. В музее (на той же табличке, где рассказали про меру длины) пишут, что среднее расстояние между станциями было 13 километров. Как говорил Ленин: доверяй, но проверяй!

Слева — официальная бумага (brevet) о том, что этот человек — начальник почты, 1816 год. Должность нельзя было купить или продать, только получить от королевской власти или унаследовать.

Справа — письма времён Революции (1800 и 1816 годы), когда все города со словами старого режима (roi, noble, Notre-Dame, etc.) были переименованы. Здесь Port-Louis переименовали в Port-de-la-Liberté (какое-то время он назывался и Port-de-l’Égalité, сейчас вернули историческое название), а Beaumont-le-Vicomte — в Beaumont-sur-Sarthe (так и остался до сих пор).

Куда же в музее без современного искусства, тем более интерактивного! Véronique Bélard, «Recombinaison», 2015. Это «метеорит», на который можно положить руку, он «послушает космос» (радиотелескоп где-то в Швеции) и преобразует полученный шум в афоризм. Мне выпало про фараонов — ящитаю работает!

Список воздушных шаров, покинувших Париж во время осады 1870-1871 годов. Обратите внимание на левый нижний угол — проекция микроплёнки. Это для голубиной почты — голубь много веса не понесёт, поэтому письма переснимали на плёнку. Рядом висело объявление того же времени: уважаемые пользователи почты, пишите письма на самой тонкой бумаге, которая у вас есть, и складывайте ваши письма так, чтобы конверт не был нужен.

Один из тех самых голубей. Реально. Сразу после войны его объявили героем и сделали из него чучело (не уточняют, дождались ли, пока голубь умер своей смертью). Чтобы избежать китайских дешёвых подделок, под левым крылом у голубя стоит почтовый штамп (у этого «Орлеан, 23 ноября 1870»). Аналогичный штамп, простите, у него и под хвостом.

Отличные примеры писем до появления конвертов. 1 — письмо 1459 года, щит с полумесяцем — это подпись отправителя, чтобы получатель сразу понял, от кого письмо. 2 — письмо 1650 года, запечатанное пучком шёлковых ниток и воском. 3 — письмо наложенным платежом в Лондон, нижняя строчка гласит «paez le port 6d» — заплатите за доставку 6 денье. Там ещё было аналогичное письмо с надписью «два су», и рядом две полоски — это если доставляющий почтальон не умеет читать, чтобы он всё равно знал, сколько брать денег с получателя.

Прекрасный экспонат — печати для гашения марок и отметки даты прохождения письма через почтовое отделение. Печати из французских департаментов, аннексированных Германией в 1940 году. В июне оккупация, до сентября используются французские печати, но постепенно их заменяют на немецкие. Одновременно немцы рассылают указ о том, чтобы старые печати не выбрасывали / переплавляли, а сдавали в Берлинский музей почты Третьего рейха (коллеги!). С 1940 по 1944 год в тот музей прислали 216 французских печати. В 1944 году музей разбомбили. В 1947 году раскопали печати, оставили в музее почты ГДР, открывшемся на том же месте. В 1994 году музей закрылся, что именно было с коллекцией — непонятно, но в 2000 году там же открылся Музей коммуникации, который перебрал архив и признал эти печати военным трофеем, а значит незаконным приобретением (какие молодцы!). С 2018 года начали переговоры о реституции, в 2020 договорились, и в 2024 году торжественно передали Парижскому музею Почты. Хорошая история. Не только евреям возвращают немцы. Не только французы возвращают «трофеи». Такие вот реалии мира, в котором мы живём сейчас.

В 1870-е годы почту развозит железная дорога. Остановки на каждой станции сильно замедляют поезд, поэтому Почта экспериментирует с разными вариантами, как сбрасывать почту, не останавливая поезд (см. улавливающую сеть в левом нижнем углу на иллюстрации). Ещё сложнее собирать почту — на картинке вариант сбора мешка с почтой со столба. Ничего в итоге не сработало, на эксперименты забили.

С поездами интересная хронология. В 1841 году начали перевозить почту поездами. Уже в 1845 году создали почтовое отделение внутри поезда — то есть, пока поезд едет из Руана в Париж, внутри вагона работают почтовые работники, сортирующие почту. В 1900 году сделали специальные (существенно длиннее обычных) вагоны для Почты. В 1979 году запустили специальные почтовые поезда. В 1984 году запустили почтовые TGV — я помню их, такие жёлтенькие! А затем стремительный закат: в 1995 году закрыли все передвижные почтовые отделения, а в 2015 году отказались и от TGV. Электронная почта практически заменила «обычную».

До поездов аналогично использовали корабли. Слева — королевский указ (1786 год) о создании регулярного почтового сообщения с французскими колониями и с США, под это выделялось 24 парохода. Справа — объявление 1840 года о закупке 21 миллиона килограмм каменного угля. Часть для Кале, но основной объём для линии Марсель — Константинополь. У этой линии узловой порт в греческом Сиросе, там сортировка почты и пересадка на корабли до Афин и Александрии. Чумная Карантинная станция на Мальте. Безумная схема, но она работала! Пишут, что почта доходила из Марселя в Константинополь за две недели — как это стыкуется с (по определению) 40-дневным карантином, непонятно. Или карантин только для людей?

Но нет, тут же рядом вот это мега-устройство. В XIX веке, после того как учёные идентифицировали возбудители холеры и чумы, вместо того, чтобы держать письма на карантине, начали их дезинфицировать. При помощи таких вот устройств. Письмо держится щипцами, прокалывается встроенными в щипцы шипами, после чего его окунают в уксус и обдают какими-то специальными благовониями.

Достаточно безумная схема для Атлантики в 1928-1931 годах, когда пароход на подходе к Нью-Йорку катапультировал гидросамолёт, чтобы особенно важные и срочные письма пришли туда чуть быстрее. Экспериментировали пару лет, но выходило слишком дорого и замороченно. В итоге научились перелетать через Атлантику без помощи пароходов.

Неожиданный стенд про почтовые ракеты. Множество проектов, начиная ещё с 1930-х годов (в Австрии). Но ни один из испробованных вариантов не пошёл — если не считать, конечно, V1, в один из экземпляров которой немцы засунули письма британских военнопленных (письма сбросили непосредственно перед попаданием ракеты в её эпицентр). Ну и ещё один вариант в США, когда они в 1959 году запустили из подводной лодки баллистическую ракеты по Флориде. Заменив, конечно же, атомную боеголовку на контейнер с «письмами мира». Во Франции тоже пытались освоить почтовое сообщение ракетами — для Корсики, для каких-то потерянных бретонских островов и африканских колоний. Но нет, слишком дорого, после нескольких запусков забросили. На фотографии французская почтовая ракета Laté 110 (макет), 1962 год.

Письмо с первой в мире перевозке почты на самолёте. 1911 год, Henri Péquet перелетел через реку в Индии и перевёз почту. Марки по дизайну типично британские, но с номиналом в аннах (1/16 рупии) и пайях (1/12 анны — почему вместо 4 марок по 3 пайи не наклеили ещё одну анна, непонятно). Вот чем меня этот музей впечатляет — у них реально «есть всё»!

Во Франции первая авиапочта в 1912 году: перевезли мешок с 10 000 писем между Нанси и Lunéville. Больше всего меня в этой истории интересует, кто мог написать столько писем? В Нанси тогда было 120 000 населения, в Люневиле — 25 000. Тут же рекламная афиша компании Aéropostale, 1930. Удивительно, что топонимы написаны локальными языками, причём в СССР всё кириллицей (пусть и с ошибками), а в Греции — греческими буквами. Другие письменности, в первую очередь арабская, такой чести не удостоились — то ли тогда арабский язык не был нигде официальным (колонии), то ли подразумевалось, что культурный француз легко читает по-русски и по-гречески, а вот арабский это уже слишком?

Categories: Friends

Musée de La Poste — основная экспозиция, Part I

После выставки про время пошёл на основную экспозицию. Всё-таки этот музей остаётся одним из моих любимых! Не был там несколько лет (музей на ремонте был), так что в этот раз была странная смесь между чем-то совершенно новым, и при этом таким же родным, как дом твоего детства. Надо чаще туда ходить!

Коллекция огромная, выставлена не хронологически, а тематически, поэтому моя выборка наверняка будет казаться хаотичной. Начинают с истории появления почты. Карта почтовых станций Франции 1632 года, 7350 километров официальных дорог с почтовыми станциями. В 1833 их будет уже 27 213 километров.

( Read more... )

comments

comments

Коллекция огромная, выставлена не хронологически, а тематически, поэтому моя выборка наверняка будет казаться хаотичной. Начинают с истории появления почты. Карта почтовых станций Франции 1632 года, 7350 километров официальных дорог с почтовыми станциями. В 1833 их будет уже 27 213 километров.

( Read more... )

Categories: Friends

Завод по стерилизации комаров

В Le Monde отличная статья с заголовком «В Монпелье „завод“ стерилизует миллионы комаров, чтобы уменьшить их распространение».

Я тут же вспомнил, как в детстве мы уничтожали на даче колорадских жуков. И папа как-то раз начал шутить, якобы японцы придумали более гуманный способ борьбы с колорадами. Тут надо уточнить, что у нас реальный геноцид был: мы собирали жуков в ведро, поливали бензином и сжигали — давить было гораздо менее эффективно. Так вот, говорит папа, ты ловишь жука, открываешь ему рот и кладёшь туда небольшую таблеточку. После чего может отпускать его — он живой, но потомства у него больше не будет. Тогда мне эта шутка казалась безумно смешной. Встретив статью, я с одной стороны понял, что папа не на пустом месте шутил. А с другой, что я до сих пор не могу понять логики этой стратегии борьбы — в данном случае с комарами.

Спросил у ChatGPT, который рассказал, что у комаров часто самки вступают в половые отношения один раз в жизни. И с этой точки зрения да, выпускать стерильных самцов очень выгодно — они сами найдут и «обезвредят» самку. От них потомства не будет, а второго самца самка искать уже не станет.

Пишут, что провели тесты в какой-то деревне, выпустили там 11 миллионов стерилизованных комаров. Через некоторое время поставили ловушки на комариные яйца — половина из них была стерильна, то есть метод работает. В следующем году поставили цель довести до 90%.

Понятно, что это выгодная стратегия. Комары-самцы не кусаются, поэтому сколько их ни будет, болезни распространяться не будут. Собственно, тема именно в этом — с глобальным потеплением во Франции начинают появляться тигровые комары, способные переносить достаточно неприятные тропические заболевания. Чикунгунья и денге во Франции уже есть (имеется в виду среди людей, не покидавших в последнее время Франции, то есть подхвативших болезнь здесь).

Но ведь самцы точно так же противно жужжат по ночам. А тот самый «завод в Монпелье» собирается выпускать по 100 миллионов комаров в неделю.

Я тут же вспомнил, как в детстве мы уничтожали на даче колорадских жуков. И папа как-то раз начал шутить, якобы японцы придумали более гуманный способ борьбы с колорадами. Тут надо уточнить, что у нас реальный геноцид был: мы собирали жуков в ведро, поливали бензином и сжигали — давить было гораздо менее эффективно. Так вот, говорит папа, ты ловишь жука, открываешь ему рот и кладёшь туда небольшую таблеточку. После чего может отпускать его — он живой, но потомства у него больше не будет. Тогда мне эта шутка казалась безумно смешной. Встретив статью, я с одной стороны понял, что папа не на пустом месте шутил. А с другой, что я до сих пор не могу понять логики этой стратегии борьбы — в данном случае с комарами.

Спросил у ChatGPT, который рассказал, что у комаров часто самки вступают в половые отношения один раз в жизни. И с этой точки зрения да, выпускать стерильных самцов очень выгодно — они сами найдут и «обезвредят» самку. От них потомства не будет, а второго самца самка искать уже не станет.

Пишут, что провели тесты в какой-то деревне, выпустили там 11 миллионов стерилизованных комаров. Через некоторое время поставили ловушки на комариные яйца — половина из них была стерильна, то есть метод работает. В следующем году поставили цель довести до 90%.

Понятно, что это выгодная стратегия. Комары-самцы не кусаются, поэтому сколько их ни будет, болезни распространяться не будут. Собственно, тема именно в этом — с глобальным потеплением во Франции начинают появляться тигровые комары, способные переносить достаточно неприятные тропические заболевания. Чикунгунья и денге во Франции уже есть (имеется в виду среди людей, не покидавших в последнее время Франции, то есть подхвативших болезнь здесь).

Но ведь самцы точно так же противно жужжат по ночам. А тот самый «завод в Монпелье» собирается выпускать по 100 миллионов комаров в неделю.

Categories: Friends

Завод по стерилизации комаров

В Le Monde отличная статья с заголовком «В Монпелье „завод“ стерилизует миллионы комаров, чтобы уменьшить их распространение».

Я тут же вспомнил, как в детстве мы уничтожали на даче колорадских жуков. И папа как-то раз начал шутить, якобы японцы придумали более гуманный способ борьбы с колорадами. Тут надо уточнить, что у нас реальный геноцид был: мы собирали жуков в ведро, поливали бензином и сжигали — давить было гораздо менее эффективно. Так вот, говорит папа, ты ловишь жука, открываешь ему рот и кладёшь туда небольшую таблеточку. После чего может отпускать его — он живой, но потомства у него больше не будет. Тогда мне эта шутка казалась безумно смешной. Встретив статью, я с одной стороны понял, что папа не на пустом месте шутил. А с другой, что я до сих пор не могу понять логики этой стратегии борьбы — в данном случае с комарами.

Спросил у ChatGPT, который рассказал, что у комаров часто самки вступают в половые отношения один раз в жизни. И с этой точки зрения да, выпускать стерильных самцов очень выгодно — они сами найдут и «обезвредят» самку. От них потомства не будет, а второго самца самка искать уже не станет.

Пишут, что провели тесты в какой-то деревне, выпустили там 11 миллионов стерилизованных комаров. Через некоторое время поставили ловушки на комариные яйца — половина из них была стерильна, то есть метод работает. В следующем году поставили цель довести до 90%.

Понятно, что это выгодная стратегия. Комары-самцы не кусаются, поэтому сколько их ни будет, болезни распространяться не будут. Собственно, тема именно в этом — с глобальным потеплением во Франции начинают появляться тигровые комары, способные переносить достаточно неприятные тропические заболевания. Чикунгунья и денге во Франции уже есть (имеется в виду среди людей, не покидавших в последнее время Франции, то есть подхвативших болезнь здесь).

Но ведь самцы точно так же противно жужжат по ночам. А тот самый «завод в Монпелье» собирается выпускать по 100 миллионов комаров в неделю.

comments

comments

Я тут же вспомнил, как в детстве мы уничтожали на даче колорадских жуков. И папа как-то раз начал шутить, якобы японцы придумали более гуманный способ борьбы с колорадами. Тут надо уточнить, что у нас реальный геноцид был: мы собирали жуков в ведро, поливали бензином и сжигали — давить было гораздо менее эффективно. Так вот, говорит папа, ты ловишь жука, открываешь ему рот и кладёшь туда небольшую таблеточку. После чего может отпускать его — он живой, но потомства у него больше не будет. Тогда мне эта шутка казалась безумно смешной. Встретив статью, я с одной стороны понял, что папа не на пустом месте шутил. А с другой, что я до сих пор не могу понять логики этой стратегии борьбы — в данном случае с комарами.

Спросил у ChatGPT, который рассказал, что у комаров часто самки вступают в половые отношения один раз в жизни. И с этой точки зрения да, выпускать стерильных самцов очень выгодно — они сами найдут и «обезвредят» самку. От них потомства не будет, а второго самца самка искать уже не станет.

Пишут, что провели тесты в какой-то деревне, выпустили там 11 миллионов стерилизованных комаров. Через некоторое время поставили ловушки на комариные яйца — половина из них была стерильна, то есть метод работает. В следующем году поставили цель довести до 90%.

Понятно, что это выгодная стратегия. Комары-самцы не кусаются, поэтому сколько их ни будет, болезни распространяться не будут. Собственно, тема именно в этом — с глобальным потеплением во Франции начинают появляться тигровые комары, способные переносить достаточно неприятные тропические заболевания. Чикунгунья и денге во Франции уже есть (имеется в виду среди людей, не покидавших в последнее время Франции, то есть подхвативших болезнь здесь).

Но ведь самцы точно так же противно жужжат по ночам. А тот самый «завод в Монпелье» собирается выпускать по 100 миллионов комаров в неделю.

Categories: Friends

Patrick De Wever, «La Géologie au service de l’enquête»

В Pour la Science была реклама книги о том, как геологи помогают в расследованиях — в основном полицейских, но не только. Книга была в нашей библиотеке, взял прочитать меж двух «полочек».